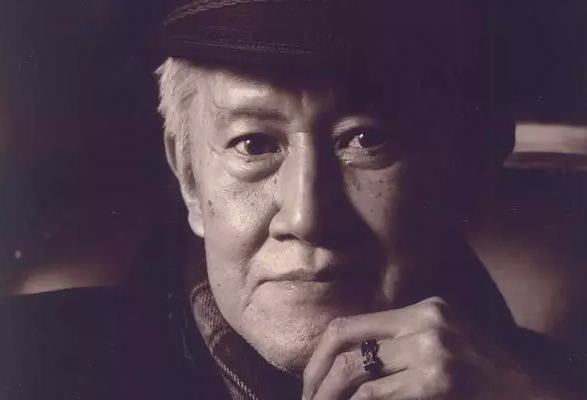

他是陈丹青先生口中的“师尊”,被阿城称为“先生”,陈村用“如遭雷击”来形容读他文章的感受,他的文字更被誉为汉语的“标高”,他是“文学鲁滨逊”木心先生。

木心是谁?

木心先生,本名孙璞,字仰中,号牧心,笔名木心。

1927年2月14日,木心先生出生于浙江桐乡乌镇东栅财神湾一家孙姓的富庶大家庭,他是孙家的少爷,本名孙璞。据陈丹青先生解释,木心的名字起源于“木铎之心”,是佛语说法;木心先生却自道“名字其实是累赘,起名木心,是取‘木’字笔画集,‘心’字笔画发散之意。”

木心幼时与全家合影

木心先生从小就接受了良好的私塾教育,十几岁时,又在离家不远的“茅盾书屋”接触到大量西方经典著作。1946年,他离开家乡,进入了由刘海粟创办的“上海美专”学习油画,不久,又转到了林风眠门下,入“杭州国立艺专”,继续研习中西绘画。

在1949年后的很长一段时间,木心任职上海工艺美术研究所,默默无闻地坚持着自己的艺术创作。1971年,他因言获罪,被囚禁一年半,作品皆被烧毁。出狱后的第一件事情是前往北京,负责修缮人民大会堂,因为他曾经是1950年代北京十大建筑的室内设计师之一。之后,木心先生担任上海工艺美术家协会秘书长。

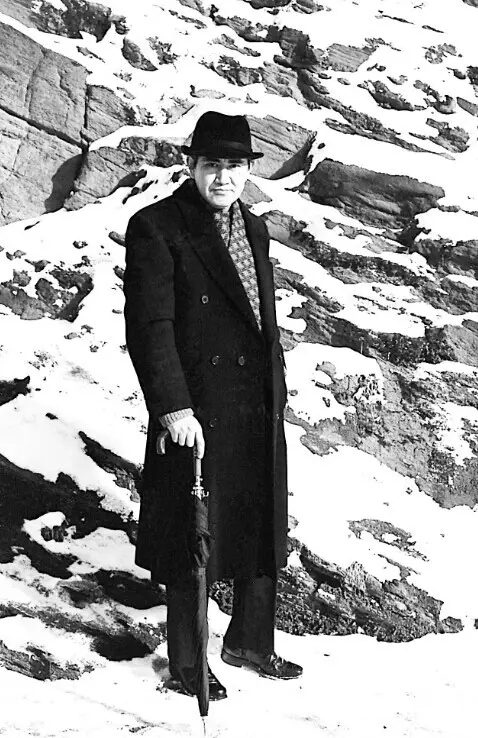

木心19岁(左一)与友人合影

1982年,55岁的木心自费到纽约留学,2006年回到故乡乌镇定局,2011年12月21日与世长辞。

文学鲁滨逊

木心先生从少年时代便开始写作,从14岁起,陆续创作了100多个短篇和8个中篇,写了整整20本,但在1970年抄家时全部遗失。等到1980年代,木心到达美国后,才开始再度高密度写作,期间,他的文学作品也在台湾陆续出版,而直到2001年,他的名字才在大陆首度出现。

木心(右一)的课堂

在台湾出版木心先生的文学作品前,他的散文已经在美国东岸的华人知识分子圈流传开来,1990年代初,木心先生应纽约一群大陆文艺家执意邀请,开讲《世界文学史》课程,历时5年,学生中有画家、舞蹈家、评论家和历史学家,陈丹青先生就是学生中的一位。

陈丹青先生曾下过这样的判断,“在中国当代文学的时间表上,木心先生不属于其中任何一个阶段;在空间上,他密集写作与出版的地点不在本土。总之,在他的祖国,他之所以未被淹没,是因为他尚未被认知。”

木心散文,作为惟一的中国人作品,与福克纳、海明威作品一起编在美国大学文学史课程范文读物中。但对大陆来讲,木心的出现颇有几分横空出世的意味,在进入大陆的视野时,他已经将近70多岁高龄。

古典文字传统与五四传统的衔接者

上世纪70年代末迄今,中国陆续“出土”了一批被长期遗忘的“老作家”,包括周作人、徐志摩、沈从文、钱锺书、张爱玲、汪曾祺、废名……乃至辜鸿铭、陈寅恪、梁漱溟、钱穆等等,但木心先生不属于这份名单。

在陈丹青先生看来,很多人初次读到木心先生的文字,惊异、赞美者有之,不习惯、不懂得而茫然漠然者也有之。他认为,木心有“惟一性”。木心先生可能是唯一一位完整衔接古典汉语传统与五四传统的文学作者,同时,在五四一代以及四十年代作者群中,我们无法找到与木心先生相近似的书写者。

《从前慢》

木心

记得早先少年时/大家诚诚恳恳/说一句 是一句

清早上火车站/长街黑暗无行人/卖豆浆的小店冒着热气

从前的日色变得慢/车,马,邮件都慢/一生只够爱一个人

从前的锁也好看/钥匙精美有样子/你锁了 人家就懂了

木心先生将中国古典文化注入到了白话之中,融入了古今语汇修辞。但他的文体又不仅仅局限于白话文和中国文化,同时包含了西方艺术思维。他的文字又是最纯粹的汉语,从不洋腔洋调。中西、古今、文白等这些五四争论的主题,在木心先生这里恰恰是被消解和调和掉的,它们相互之间是可以对话、翻译的。

理想中的中国画

木心先生博才多艺,有各种途径可以抒发胸臆,诗、散文、小说、文论、戏剧、音乐皆擅,绘画也是其中之一。

1984年,木心先生的画作开始被美国收藏家买走,也是在这一年,他在哈佛大学举行个展。到了上世纪90年代,美国著名收藏家罗森奎斯收藏了他的水墨山水画30余幅,木心先生在绘画上的声望就此奠基。

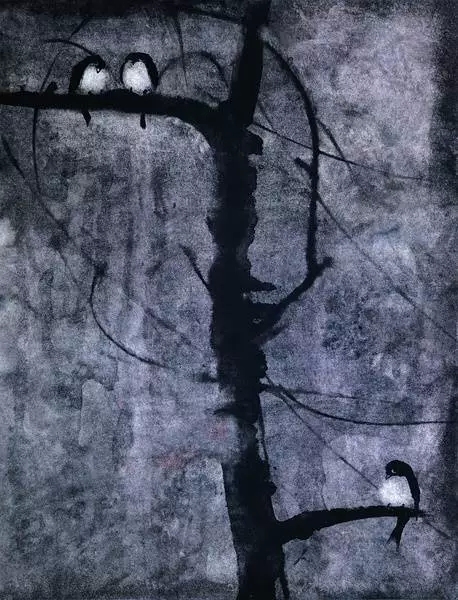

木心画作

木心先生传世的绘画,目前能看到的不多,基本是以自然山水为对象的中国水墨。在他的水墨绘画里,虽然采用的是宣纸、毛笔、墨色,但基本上全无中国传统山水画的笔触,构图的视角则完全是西画的方式。他的画风介于具象和抽象之间,以具象为审物表意的主要依托。从技法上看我们很难将之称其为国画,因为木心先生很少单纯地使用笔墨而是将中国传统与西方当代艺术中的多种绘制技巧融为一体,以创造出他想象中的风景,而这风景是他精神的唯一安顿。哈佛的东方学术史教授罗森菲奥评价他的画作说:“这是我理想中的中国画。”

绘画是木心先生初入艺术创造之门首先掌握的一门专业,而且他相当看重自己的画家身份,他曾说过,“文学既出,绘画随之,到了你们热衷于我的绘画时,请别忘了我的文学。”反之亦然。

木心先生说:“我养我浩然之气,这股气要用在艺术上,不可败泄在生活、人际关系上。” “来美国十一年半,我眼睁睁看了许多人跌下去——就是不肯牺牲世俗的虚荣心,和生活的实利心。既虚荣入骨,又实利成癖,算盘打得太精:高雅、低俗两不误,艺术、人生双丰收。生活没有这么便宜的。”他孑然一身度其一生,但留给后人一个高贵、纯粹的艺术宝库,能在“大雅久不作”的时代里见识到他的雅致,我们何其有幸。