【雅士】叶嘉莹 : 她站在那里,就是一首诗

“我愿意把我所有对中国文化、诗歌的体会都说出来。如果我知道而不说,我上对不起古人,下对不起来者。我觉得我的余生还是要做这个,这就是我生命的目的。”

---叶嘉莹

2014年10月,位于南开大学的“迦陵学舍”如期封顶,漂泊一生的叶嘉莹终于有了一个“家”。 “又到长空过雁时。云天字字写相思。荷花凋尽我来迟。”1999年,叶嘉莹在仲秋的南开园,写下了这句词。今年的仲秋,同样的荷凋雁过,叶嘉莹从枫叶之国加拿大再返神州。只是这一回,这位“诗词的女儿”不是过客,而是归人。在她的规划中,这个“家”是讲授和研究诗词的地方。在教了70年古典诗词的叶嘉莹眼中,诗词教育是一种关乎生命的自我救赎。叶嘉莹说,自己要做的,是打开一扇门,把不懂诗的人接引到里面来。

已经九旬的叶嘉莹先生一生坎坷颇多。从北平到上海,从台北到波士顿,从密歇根到温哥华,时空变换,命运多舛,唯有诗词是她不变的追求。“我一生一世都喜欢古典诗词。”叶嘉莹如是说。对她而言,诗词融进了她的生命,她也将生命写成了诗词。她站在那里,不吟不诵,本身就是一首苍劲风华的诗篇……

磅礴之美

叶嘉莹先生说她并没有想要成为诗人或者学者,曾经也没有想过要担负起传承的责任,只是因为自己对古典诗词真的有感情,真的有兴趣。于是她可以“忍困不眠,忍饥不食”,不是为了什么名利,也不是为了成就什么外在的东西。而是,当陶渊明、杜甫可以在你的感受之中复活的时候,诗歌自然会唤起你一种活泼开放的精神,诗歌的生命与你的生命融为一体,那是至美至善的无尽的愉悦。

这些内心的愉悦也滋养着叶先生的气质和风度。一位叫黎家明的学生是这样描述叶先生在70年代回到中国讲学的情形:“我说叶先生之所以形成万人空巷是因为她那独有的风采——她精致的发型与粉黛,漂亮的大家从来未见过的衣着,五十几岁却非常美丽妖娆的外表,热情浪漫的神情。她走进教室,几百人完全是轰然一颤。亲历过那场景的人定会同意我用蓬荜生辉这个词。她的课堂气氛适用的词则是气象万千。我想她所讲的内容在当时大多数学生不能完全消化。而她又一味地野马无缰。往往是一个精彩还未醒清,另一个精彩又接踵而至。学生就象渴极之人的痛饮,灌的喘不上气还拼命灌。那才叫如醉如痴。是她的热情奔放和浪漫降服了所有听课的人。”

简朴之美

叶嘉莹先生真的是为诗词所生所养。她在讲桌旁表现出极大的气场足以震慑在场的几百人,然而在她独处的时候,她又是极为简单平静的。难怪叶先生也曾笑谈,自己的生命是水性的,可以波澜壮阔,也可以水平如镜,既可以百转千回,浅吟低唱,也可以波涛拍案,激石千层浪。

叶嘉莹的助理张静近年来一直形影不离地陪伴在叶老身边,奔波于大洋两岸,她曾经这样谈起叶先生在加拿大的日常生活:“叶先生每日的早餐就是两片面包,一碗豆浆煮麦片,即使是吃这两口饭,叶先生也往往会打开电脑,一边读邮件一边囫囵吞枣地仓促吃完。只要UBC的亚洲图书馆开放,她都会到那里去查资料、写作和研究,风雨无阻。叶先生常说:‘怎么省事怎么来,吃什么都无所谓,填饱肚子而已。’晚餐时刻是叶先生一天中最轻松的时分,边吃饭边浏览报纸,叶先生最喜欢翻阅的栏目是时事新闻和文艺副刊,遇到关心的话题或精彩的文章,叶先生常常会轻声诵读。”

隐忍之美

从表面看,这位皮肤白皙、仪态从容的长者,完全不像经历过大的苦难。然而叶嘉莹先生是受过苦的人。1941年,刚刚考入大学的她,就遭遇母亲去世的噩耗。那时故土沦陷,父亲杳无音信,身为长姊的她,还要照顾两个弟弟。在当时的沦陷区,生活之艰难可想而知。

第二次打击,是1949年丈夫的被捕。几年后他虽然被释放,但性情变异,动辄向叶嘉莹发脾气。叶嘉莹本人也曾带着襁褓中的女儿入狱。出狱后的她,带着幼女,连一张床席都没有,只好寄人篱下,等大家都睡着了,自己带着女儿铺上毯子睡在走廊里。

苦苦支撑全家生计的她,满以为自己的苦难历程在两个女儿相继结婚之后已经结束。然而第三次打击又在1976年降临,结婚不满三年的长女及夫婿不幸遇车祸,双双遇难。

叶嘉莹应聘到哈佛大学做客座教授

这些苦难足以压垮一个普通人,然而叶先生却在困难中历练,成长。说起这些往事,她总会微笑着回答:“诗词的研究并不是我追求的目标,而是支持我走过忧患的一种力量。我们学习古典诗词,最大的好处就是让我们的心灵不死!”

相守之美

叶嘉莹对诗词的兴趣,从幼年便开始了。1924年,叶嘉莹出生在北京一个四合院内。三四岁时,父母便教她背诵诗词。旧学修养很深的伯父叶廷又常与侄女谈诗吟词。

1941年,叶嘉莹考入辅仁大学国文系,专攻古典文学专业,成为古典诗词名家顾随先生最得意的门生。顾先生不仅旧诗词修养深厚,对诗歌有天生极为敏锐的禀赋,而且还“融贯中西”。叶嘉莹觉得,自己教学喜欢“跑野马”,为文讲究写真实感受,不敢人云亦云,也是受先生的鞭策教导而来。

在几次作诗相和之后,顾随要把叶嘉莹的作品投给报刊发表。当时尚未发表过作品的叶嘉莹,以“迦陵”鸟之名与自己的名字发音相近,取其名为别号。今天在叶嘉莹的客厅中,亦悬挂一幅大字“迦陵”,落款“苦水”,正是顾随亲笔所题。

叶嘉莹(二排右一)与同学在顾随先生家中留影

在顾先生的嘉勉下,古典诗词与叶嘉莹的一生就融为了一体。即便是在生活拮据、生活变故的时候,她不但没有放弃过诗词的研究,反而这种生活的磨砺促进了她对诗词的感发和深思,成就了叶先生的诗词鉴赏境界。“倘若一个人听到山鸟的鸣叫、看到花开花落的变化都会从内心生发感动,这样的心灵才是纯净动人的。”叶先生以诗词滋养,借诗词传道,与诗词相守相伴、不离不弃。

传承之美

70年的教书生涯,叶嘉莹为无数人传道授业。从天真孩童到耄耋老者,无不从她的讲授中品味诗词之大美,体悟中华文化之深邃。

叶嘉莹上课喜欢随讲随写,年轻时每堂课她都会写满一黑板的字,写完再擦,擦完又写。她的手常因接触太多粉笔而过敏,手指常常贴着胶布。

最近一次给南开学子上课,89岁的叶嘉莹站着讲了两个小时,一口水也没有喝。上课时她把诗句随手写在白纸上投影给同学们看,下课后白纸已经堆了厚厚一打。

迄今,叶嘉莹整理保存的讲课录音累计2000小时以上。近两年,她每次从加拿大回国,都会捎回一些音频、视频资料,陆陆续续已经运回十几箱。她说,如果以后老得无法讲课,她还可以带着学生把这些资料整理出来,与大家分享。

“我一生中作过的唯一一次主动选择,就是回到祖国教书……”2009年,南开大学90周年校庆,叶嘉莹特地回国庆贺。当她用特有的清朗音色平静地说出这句话时,台下已是掌声雷动。1974年,叶嘉莹从加拿大温哥华回到了阔别已久的故乡北京,她渴望回“家”,因为这不仅是生她养她的家乡,更是她所挚爱的中华诗词灵魂之所。

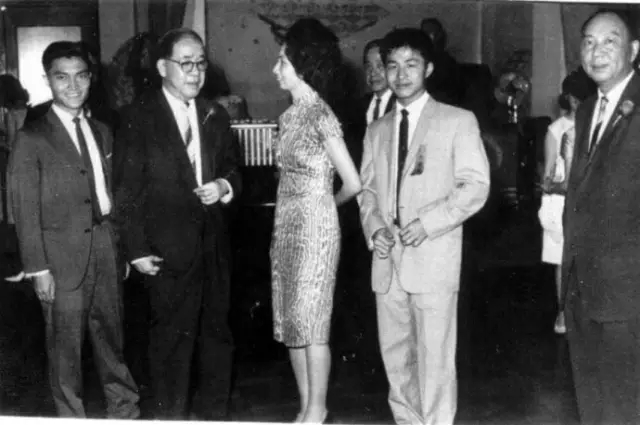

叶嘉莹与缪钺教授(中)、金启华教授(右)合影

30多年来,叶嘉莹讲授古典诗词的足迹遍布祖国大江南北。1993年,她受邀担任南开大学中华古典文化研究所所长,并捐献出一半退休金,约10万美元设立“驼庵奖学金”和“永言学术基金”奖学金。2012年6月15日,时任国务院总理温家宝在中南海紫光阁,亲自为叶嘉莹致送了中央文史研究馆馆员的聘书。那一年,叶嘉莹88岁。

“中国传统一直有“诗教”之说。现在有一些青年人竟因为被一时短浅的功利和物欲所蒙蔽,而不再能认识诗歌对人的心灵和品质的提升的功用,这自然是一件极可遗憾的事情。如何将这遗憾的事加以弥补,这原是我这些年来的一大愿望,也是我这些年之所以不断回来教书,而且在讲授诗词时特别重视诗歌中感发之作用的一个主要的原因。虽然我也自知学识能力都有所不足,恐终不免有劳而少功之诮,只不过是情之所在,不克自已而已。”叶嘉莹胸怀一颗永不衰老的诗心,用她的学养、智慧、品格,在中国文史上抒写着生命辉煌的诗篇。她,站在那里,必将成为一首世代敬仰的不朽诗篇……

【叶嘉莹小传】

叶嘉莹,号迦陵,中国古典文学专家,加拿大皇家学会院士。1924年生于北京。1941年考入辅仁大学国文系,师从古典诗词名家顾随教授攻读古典文学专业。一生致力于中国古典诗词的教学研究与普及,曾任台湾大学教授,美国哈佛大学、密歇根大学及哥伦比亚大学客座教授,加拿大不列颠哥伦比亚大学终身教授,并受聘为国内多所大学客座教授及中国社会科学院文学所名誉研究员。2012年6月被聘任为中央文史研究馆馆员,现任南开大学文学院中华古典文化研究所所长。著述甚丰,主要有《迦陵论词丛稿》《中国词学的现代观》《清词名家论集》《迦陵文集》《好诗共欣赏》等。2013年10月,荣获“中华之光——传播中华文化年度人物奖”,现已成为在海外传授中国古典文学时间最长、弟子最多、成就最高、影响最大的华裔女学者。