【上世纪——吕胜中个展】

要是再不去看,可就要撤展了!

展名:上世纪——吕胜中个展

展期:2015.11.08——2016.01.01

地址:北京今日美术馆1号馆2、3、4层

我是前天去看的,图有点多,但绝对值得收,当然,最好还是得去现场看看。文中就不说太多作品的解读了,创作者的全面解读可以在现场看到,而且,看展的人再怎么解读,跟创作者的本心比,终究还是差了那么点意思。(全景为手机拍摄,细节为长焦拍摄。)

我一个一个说,来跟我一个一个感受。

【大公鸡】

展览宣传海报封面,就是这只大公鸡,这也是这次展览首先看到的画面。空旷的展厅只有它,但那浓艳与惨淡交织的情绪却满得要溢出来。

它一头一脚的细节

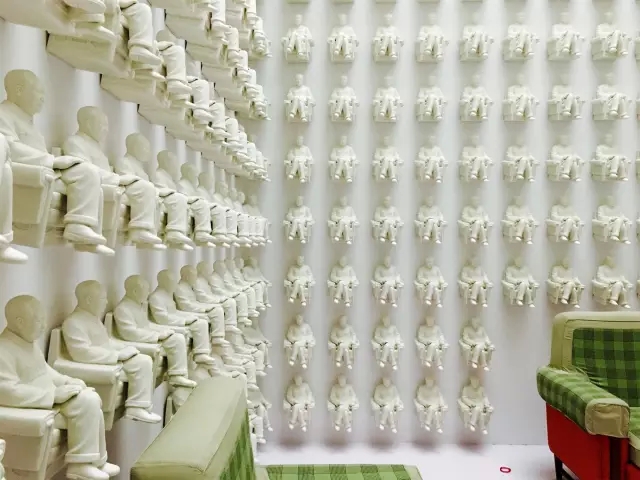

【座无虚席】

我觉得我有必要提醒一下,重度密集恐惧症患者慎看。一间屋子,门可以感应到你,自动开关。

进得门去……反正我是被吓了一小跳的。三个沙发,以及,一屋子的“他老人家”。

一回身,发现门背后是一面镜子。身在其中,也不知道你是在“看”,还是在“被看”。

【彳亍】

黄河九曲灯阵,据说全部走过,可心想事成。

无论你那里有没有这样的习俗,你的脚印都记录着你走过的路,或许曲折,或许两极。

【人墙】

传说中的“小红人”来了!不知你们是不是跟我一样,最早听说吕胜中先生的名字就是从小红人开始的,只是我没想到能“红”成这个样子。

古人视纸如人,它其实是我们每个人的样子。

墙上是这样的

大厅是这样的

地板像镜面,恍惚间也不知道哪边才是真。

里面的所有“小红人”,都是这一张张“钱币”里剪下来的是不是?——或许吧,我就是想一下。

【心情备忘录】

刚从红红的地方出来,其实再看什么都是有些偏色的,这一组“黑白”,就把你一下子抓回了现实。

当你在某种时候,不得不面对“黑”的底色,绝望中挣扎的白色线条,简直是“光亮”与“黯然”的对决。

它像一种痕迹,直截了当,也充满想象。

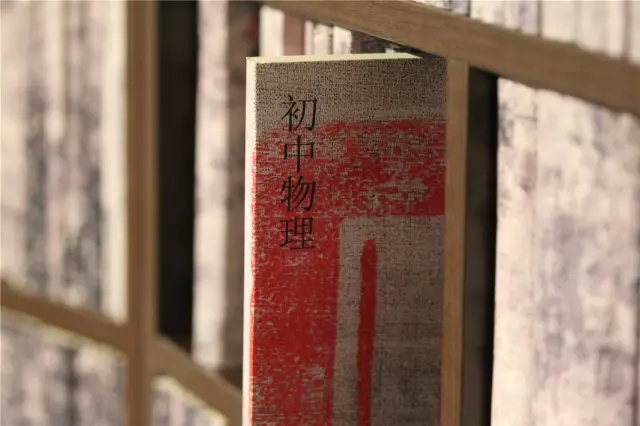

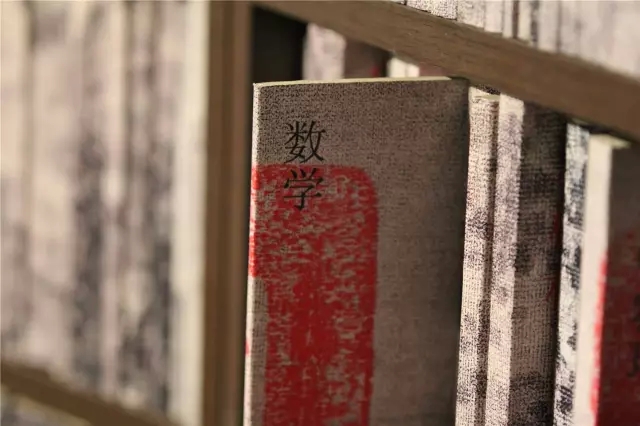

【山水书房】

穿过一片黑白,远处是暖暖的光。

书房的一切都是“山水画”,那天,正有一位姑娘在悠然地写字,真是人在画中游——呃——还是“游”吧。

《夏景山口待渡图》,也在这书房中的一本本书里鲜活。把包书纸做成这样,我回家也想试试了。

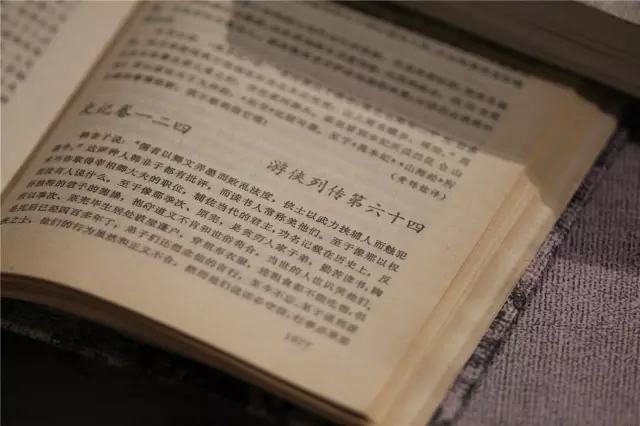

书是可以拿下来阅读的,当然,你要爱护它,读后放回原位。侧面看不出是什么书,于是随意取了一本。

▲欺负我看不懂

▲再拿一本——又是理科的你够啦!

我就不信拿不到一本能读的!

翻开一页,《游侠列传》,嗯,还是这个跟我比较合。

【生命-瞬间与永恒】

真是色彩斑斓啊!上面有很多小娃娃的样子,形态各异,像年画一样。

细节如下,我想说看到这会儿我其实有点累了。

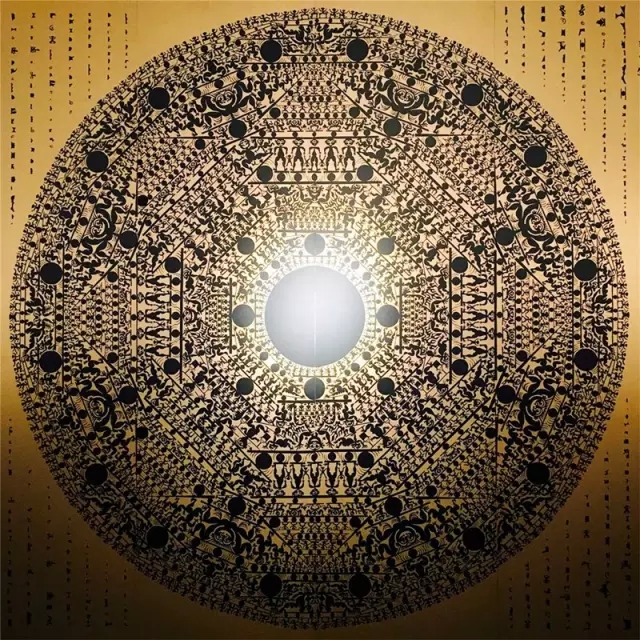

【大平安】

然后出现了这样一个“大圆”。圆形就是有这样的魔力啊,完满、神秘、不稳,却又团圆。

近看,好多的“小人儿”共同维持了一个瞬间,杂技一样的动作,好像壁画里看过的图腾。

两旁的图案乍一看像是经文,其实也是一张张脸,一个个雀跃的身形。

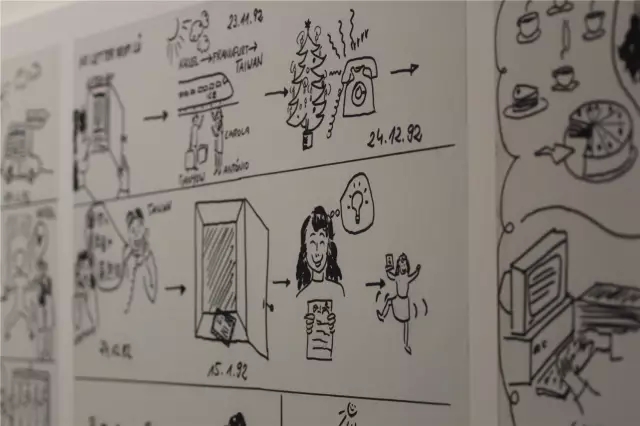

【对画/话——没话找话、两地书】

这个主题,走一圈,老实讲我是看不大懂的。一个不画画的人,自然理解不了那一幕幕画画的历程,但这一张张画,也可以是一句句话,是一封封书信。

不过,有些图画,让我想起初中英语课本,那存在于我们记忆中的“李雷和韩梅梅”……

呃,是不是暴露年龄了……

【地方天圆】

“无规矩不成方圆”,这是我看到它们而首先想到的,墙上有创作者创作这组作品的图示。

又看到“小红人”了,然后便觉得,在一点点细节中,居然营造出了一种天地正气。

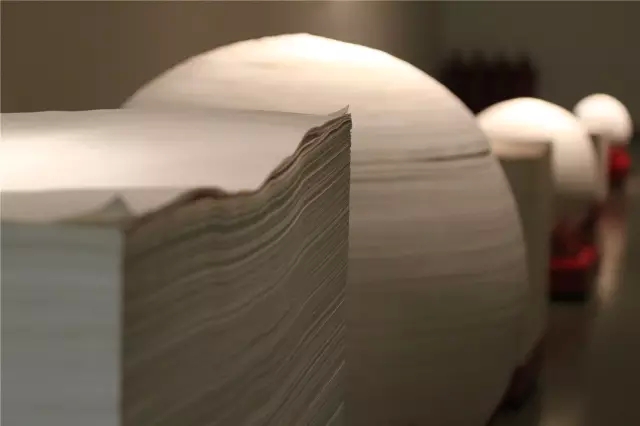

【空书·辞海】

那书里的一切,就这么流出来了,流成了一片海。

“辞海”不是真的海,“空书”也不是无书。

你有没有想过,那些书那些字,如何才能流入你的心里……

临走,今日美术馆工作人员说展览的最后一天(1月1号)白天还是可以看的,当天18:00撤展,我真想再去看一次,我承认推荐给大家的时间有些晚了,但如果元旦没有别的安排,就去看展迎接新年岂不很棒。

艺术家小档案——吕胜中

1952年出生于山东省平度县大鱼脊山村,1978年毕业于山东师范大学艺术系美术专业,1987年中央美术学院研究生毕业,获文学硕士学位并留校任教。现任中央美术学院教授,主持实验艺术学院工作,生活、工作于北京。

部分个展:《推陈出新》、《剪纸招魂展》、《再见女巫》、《吕胜中剪纸艺术展》。

部分群展:《85新潮:中国第一次当代艺术运动》、《第50届威尼斯双年展中国馆<造境>》、《民间的力量》、《活着的中国园林》、《重新解读——广州三年展》。

重要策展:《先锋班》、《匠气》、《和而不同》、《实年一验》。

图 / 文 林溪