这阵子因为工作上一些内容,重新梳理了一些关于《清明上河图》的资料,也想起了一点关于它的故事,小时候的,那些美好的记忆。

大约是上初中的时候,央视版《水浒传》是每天必看的电视剧。我一直很喜欢看那些揭秘影视剧制作背后的故事之类的节目,忘了在哪个节目里,《水浒传》的导演张绍林介绍说,电视剧的部分场景,是按照宋画《清明上河图》建造的,那是我第一次在书本以外听到《清明上河图》。

上图的名字从左至右,依次是李逵、武二郎、鲁智深、林冲、宋江……呃……扯远了,说回来。

我记得当时电视剧的片头特别好看,据说也是清明上河图的场景局部,这次要写这个文章的时候特意从网上搜了一下片头看。但是,关于导演介绍按照《清明上河图》建造拍摄场景的消息,并没有找到多少。不过,《水浒传》里那繁华的北宋景象,还是在记忆里的。以及,还看到了一些响当当的名字。

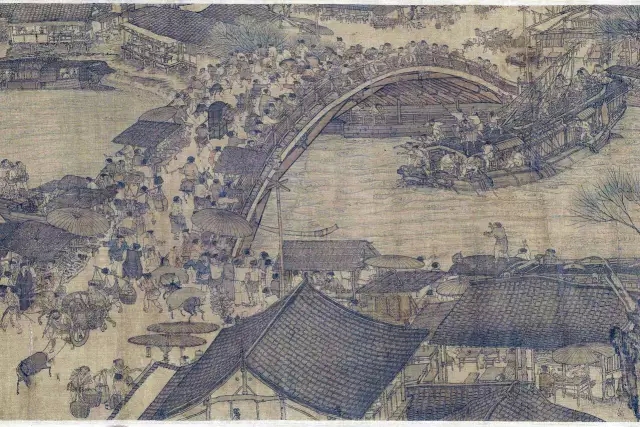

片头就结束在“张纪中”字样这里,这画面,就是《清明上河图》中的虹桥。这里,便是全画的中心。看起来人数也最多,故事也最精彩。今天我们就先聊聊虹桥吧。

它是座木桥,没有桥墩、桥柱,是常见的弧形,“饰以丹o,宛如飞虹”,不知“虹桥”是否因此而名。桥面很宽,设有护栏,防止人们失足跌落。两端立风信竿,为航行者指示风向。

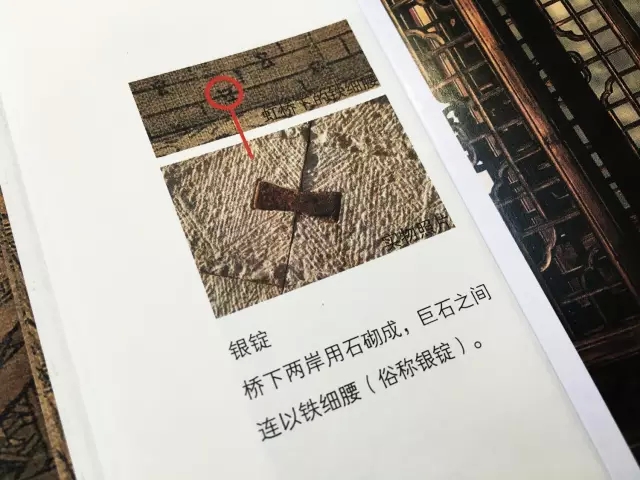

河岸,是用石砌成的台阶,巨石之间连以铁细腰(俗称银锭),这样一座桥梁,无论从力学结构,还是外观和使用,都十分完美,即使置之于今天众多的现代化桥梁之中,也毫无逊色。

拍自故宫出版社出版《清明上河图的故事》

木质材料经不住水浸虫蚀,寿命比较短,自北宋灭亡后,连年战争,南北交通断绝,汴河缺乏疏浚,逐渐为黄沙所填塞,桥梁也因废弃而倒塌,飞桥的建造也因此失传了。

现存福建省的木拱廊桥

明、清时代有不少《清明上河图》的仿本,但仿作者没有一人是见过真本的,凭藉他们的社会生活知识和眼见的风物来描绘,因不知道汴河上有飞桥,故这座有特色的木结构飞桥,都画成常见的石拱桥。即便是仿画得再像,也终究不是那个味道。

明本

清院本

再来看远处的船,它正待穿过桥洞,画面上的人,虽然神情各异,但总的来看都是非常紧张的,有的在放倒桅杆,有的在用力撑篙,有的则用篙顶住桥梁,有的在呼喊前面的行船注意,有的在桥顶上往下抛着绳索,船篷上则有人接应,就连在船舱里的妇女也趴住窗往外看。

船工们的紧张呼喊,引来了周围许多看热闹的人群,跟着叫喊者有之,指手划脚出主意者有之,急得伸手而帮不上忙者有之,总之所有围观的人们都在关心着这艘航船的安全,桥上桥下,人声水声,连成一片,使我们观画者也心情紧张起来。

但这艘船肯定是可以过去的,因为在它前面的一艘大船也同样地经过了这样的险境,立在船头的六位船夫,除两人在拨动着橹外,其余的人都显得很轻松,有的在与桥上的人搭话,有的则还在关心着后面的船。

这两艘船,一待入,一已过,使画面不因为桥而有所割断,就像中国写意画中“笔断意不断”那样,造成一种川流不息的动感,使观者毫无察觉地就进入到了画中,而离开画面时,却忘怀不了那惊心动魄的场面。真是难得,看画看得长舒一口气。

然后,目光就落在了那位站在船顶上(是船吗?好像是吧!)的老人家身上,我有一次在家里收拾点翠首饰,发现了一个首饰盒子,就是下图,盒子上是类似虹桥边老者的图案,只是右上那两个字不知道是哪里来的,我想,制作首饰盒子图案的人,也是有着《清明上河图》情结的吧。

录像机一样的《清明上河图》,真是伟大的记录,它直白生动,让你就那么跟着,彳亍而行,且停且走。这次先到这里吧,以后有机会,再来聊聊这幅画的其他部分。

本文部分参考杨新《<清明上河图>赞》