雨打一池新叶,风过十步短亭。坐看翠色与眉平。人界总无趣,花间却有情。

此身此生此世,且度且思且行。什么得失输和赢?要紧是快活,何必求浮名?

——老树

【编者推荐】

老树的画火了。

2015年7月,老树作品《在江湖》由广西师范大学出版社出版。

老树又火了。

老树与画之间差距甚远。

老树光头、黑T恤、凉鞋,身形魁梧,嗓门很粗,声音洪亮,谈话时夹着烟卷嬉笑怒骂,很有北方人的豪气,活脱脱一个经历了淬火历练的柴烧粗陶杯。

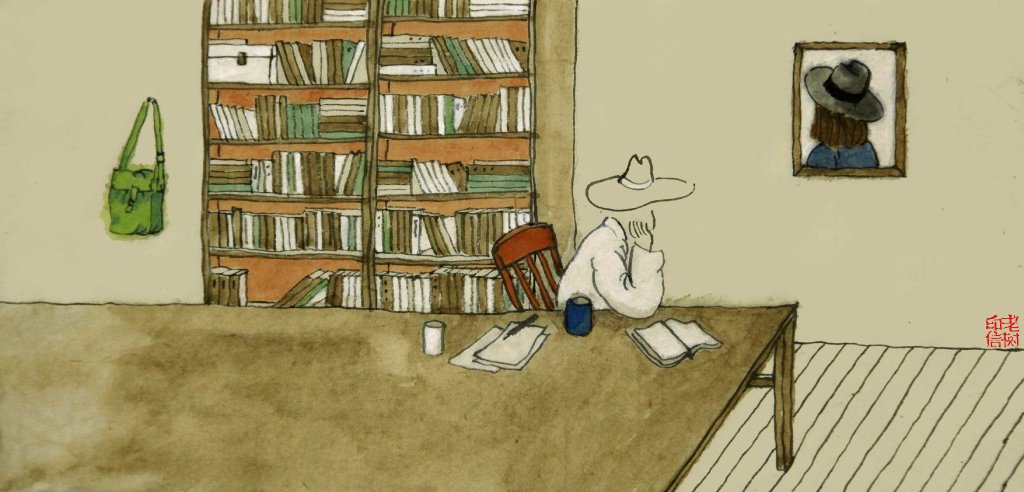

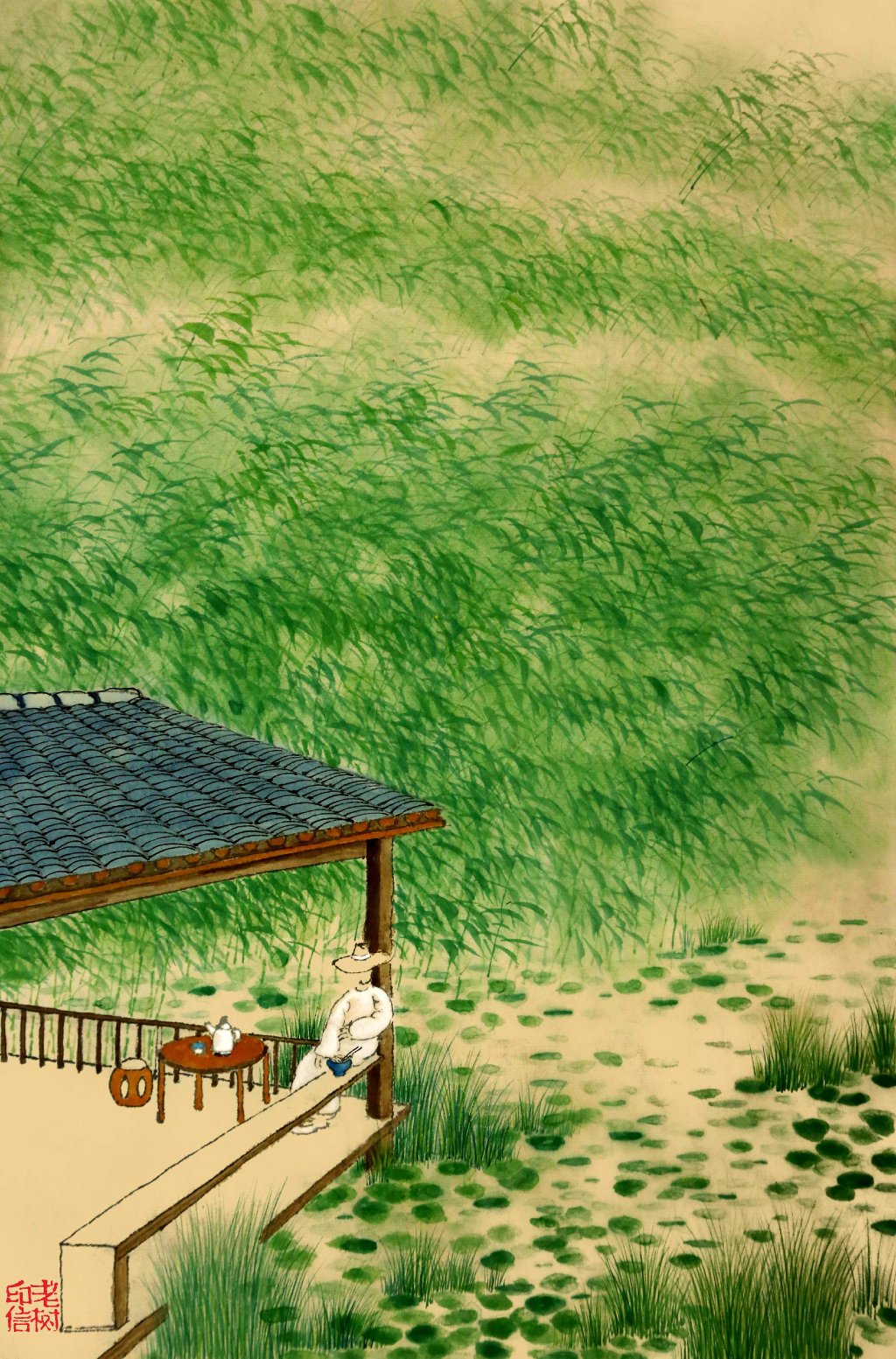

老树的画则换了一个模样,一个身着长衫面目不清的男子,徜徉于明快的山水之间,乱花细柳分外明艳,加上拙拙的书法和诗文,像是一盏无欲无求有着几分江南雅趣的清茶。

老树的画有人间的炎凉,但他更喜欢几米,也喜欢米老鼠等等卡通人物,他们一个共同的东西就是始终保持一个童心,与这个世界保持着一个非常紧密的很敏感的感受关系。所以,老树的画充满人间的真情实味,有张力、有温度。

老树承认这个世界是焦躁的,不纯粹的。回忆美好、画作清淡并不等于现实中没有焦虑,没有愤世,没有怅惘,所以通过一种转换方式,来把自己慢慢抚摸一遍,给自己一个透气的窗口。老树的画是行进中的人生玩味,是通透后的进退从容。所以,老树的表达看似烦躁却不紧张,看似矛盾却不拧巴。

老树的画似乎是在现实之外为自己构建的精神一亩田,像独白,像戏说,像回忆,像日记。避不是逃,不是放弃,而是寻找,找到自己的缝隙,就像森林中的一株小草,一抹青苔,即便是再微弱也有生存的空间与尊严。

有人说,老树太懂得了世人的痛点,所以能够这么广收好评,其实老树更懂得自己,懂得了自己才能读懂他人,说来说去还是跟自己相处,你把自己处好了,把自己哪怕当一个对象,经常能够游离出来看待自己,对着镜子照照自己,看看模样,觉得这个说话不对头,这个姿势有点问题,自己校正,慢慢自己平静下来。

所以杜尚说的那句话多好:“我最好的作品就是我的生活。”这话多牛,老树讲这句话落到了实处。

有时间,翻翻老树的文字,一定也让你莞尔一笑,犹如一杯清茶入喉,提神解乏,能咂摸出隽永滋味,慰藉人心。

【作者简介】

老树(新浪微博“老树画画”),本名刘树勇,1962年生于山东临朐,1983年毕业于南开大学中国语言文学系。现为中央财经大学文化与传媒学院教授,艺术系主任。

上个世纪80年代初自习绘画,问学于梁崎、王学仲、霍春阳诸师。后开始致力于视觉语言与叙事方式的比较研究,广泛涉及文学、绘画、电影、书法等领域。90年代中期以后,转而关注当代中国摄影发展及传播过程中存在的相关问题,有大量批评文章行世,著作数十种,并策划诸多影像展览。目前,主要从事影像的媒介传播研究和具体实践。2007年始,重操画业。

【图书目录】

[序]老树无瘿 / 钟鸣

日常(画集一)

[答客问] 业余的状态也许是一个最好的状态?

闲情(画集二)

[答客问] 在民国的一座废园子里闲逛?

花犯(画集三)

[答客问] 逃避现实是我唯一的内心现实

心事(画集四)

[答客问] 画画儿只是一件个人的私事儿?

时节(画集五)

[答客问] 绘画与摄影:哪个更真实?

江湖(画集六)

[答客问] 文字与绘画的关系?

桃源(画集七)

[答客问] 风格的统一其实是创造力匮乏的表现

【图书选摘】

[跋]多说几句话

/老树

二七年,重新对画画有了兴趣。手艺捡起来,竟然就画到现在。这期间有朋友喜欢,也是好奇,问这问那。于是约着吃酒,闲扯。扯着扯着,认真了,竟然有了问题。问题后面又有问题,问题里面还有些细碎的问题,于是,闲扯变成了随后几次有预谋的访谈。这本书中的文字,就是数回谈话的整理集成。

按理说,一个画画的,不应该说那么多话。尤其是跟画相关的话,说得越少越好,最好是不说,让那些叫作批评家的人专门去说,或者让别人只是看着那些画在那里琢磨,否则就有“画不够,文来凑”的嫌疑。

好在我没有这样的焦虑,因为本身不是专职画画的。不是专职画家,至少就有三个好处:一个是不用靠这门手艺吃饭,不用混到那个叫什么界的圈子里去。另一个是,因为不靠这个吃饭,所以不用把画画当个了不起的事儿来看待,可以乱画乱说一气,图个高兴自在,不用在意专业人员的看法和脸色。第三个是,我是学语言文学专业出身,又混在大学里教书多年,本职工作,就是说话。不说话时,还要做研究码字儿,于是总在胡思乱想,有了想法还要写出来,都成习惯了。很多想法单靠画张画说不大清楚,于是,还是得在画画之外来说一说。

作为一个业余绘画爱好者,持续的绘画过程给我带来的影响谈不上有多大,但却很具体。其中一个具体的影响是,它改变了我个人跟外部世界各种事物的关系。比如,在没有画画之前,每天出得门去,眼睛投向一个混乱嘈杂的远方,内心充满抱怨和没来由的愤怒,与无数活泼泼的生命擦肩而过,从无数奇妙的事物旁边匆匆走过。自以为对身边的一切熟稔于心,其实却是一无所知。

正是因为画画,开始注意到四季的移易、风物的变换,开始仔细地观察不同花儿的样子、颜色变化,叶子是对生还是互生的,从某个角度看过去物体的阴阳向背,物体表面的不同肌理,马路上的一条裂痕,横亘眼前的一根树枝,等等。这个变化似乎微不足道,但对于我来说就很重要。能够觉察到自己的这个一无所知,心中开始有了谦卑,老实多了。在这个惶惶不安的时代里,在我这个年龄上,能谦卑一点地活着,复归于对周边事物的好奇与专注,并因了这种好奇与专注,渐渐有了一种持续的喜悦和平静。这不是件容易的事。

另一个具体的影响在于,因为动手去画画,让我找到了一个契机和线索,把过去做过的不同事情,分别开来去理解却总也捉襟见肘的事理,渐渐打通了。过去所学的东西,继而挂在嘴边儿谈论的东西,总要落在某个专业的领域,所谓术业有专攻。这种分别起初有不得已的缘由在,时间长了,专业跟专业之间便有了越来越清晰的区隔,看上去更像是一个个的利益团伙儿,一干人马混迹其间,所谓专业的说辞听上去更像是一些狡猾的阴谋。而我们总是被这样的说辞所诱惑、引导、暗示,渐渐误入一条狭窄的通道,而且确信这就是世界本身的样子。

问题在于,一条活生生的性命在这个世界上周游一遭,他的无限丰富性、暧昧性、随机性,他所感受到的这个世界的整体性和没有边界性,怎么会因为某一专业的说辞和暗示所限定?在我个人的切身经验来说,这种专业的分别,因为动手绘画的缘故,变得不那么清晰了。因了画画,找到了一条小小的缝隙,切入进去,左拐右行,渐渐打通此前涉足各界而生出的种种疑惑,道路在心中渐渐宽阔起来,眼前慢慢有了光亮。很多以前混乱的思绪慢慢有了条理,以前不明白的事情开始变得清楚起来。

所以,与绘画本身比起来,我更享受这个渐渐明白一些事理的过程。打小接受的教育就是,人得提前有个明确且伟大的目标,将来要做一个什么样的人。样子想得挺好,甚至很具体,等到这个将来时变成了现在时,发现事先想好的那个样子搁不进现实这个时空里去,于是方寸大乱,百般纠结,一路焦虑,搞得自己都不想好好活下去了。

我个人的经历一再地告诉我,人其实是可以做一切的事,有机有遇,种种的幸运,种种的不得已,在我看来都没有那么重要。谁说我一定是个画画的?谁说我一定是个做摄影研究的?没有那么重要,不过是机缘巧合,正好走到了这里而已。此时此刻,待在这里,一意简净,认真地做着手里的事,得一份平静,就可以了。至于明年、后年做什么,谁知道呢?

苏东坡先生当年说如何做文章的话,同样可以拿来说人当如何行走于世间:“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于所不可不止。”

对于容易着急的人来说,这话听上去飘飘忽的,有点儿不大靠谱。其实说得挺实在,翻译过来就是,顺其自然。

所以,还是顺着这个自然走吧,不必刻意把自己设计成个什么样子。别提前说那个将来。到了将来,再说。

二一五年四月二十一日

人在世间行事,总也没了没完。一会儿为了责任,一会儿说是随缘。

其实与他无涉,我与我在周旋。把我搞得清楚,自由出入往还。