荐 | 目连戏:另一个世界的姹紫嫣红开遍

书院君语:这些天有些被《传承者》上陈道明那段关于传承的霸气言论刷屏了,在大家都热衷于谈“创新、功利、孤独”的时候,你又有多少关于“传承”的常识,是常识。“不能因为没有看过,就否定它的存在。”我们把关注点放在“非遗”、“传承”上,是因为那是我们祖先生活的方式,是我们血液里浓到化不开的根深蒂固的文化。

今天推荐的“非遗”——目连戏,是目前有据可考的第一个剧目,它融合儒、释、道三家思想,是很多剧种的源泉所在,被誉为中国戏曲的"戏祖"。恰逢目连戏来京演出,书院君的朋友应邀写下此文,在她的叙述里,我们能看到一点目连戏的前世今生,也能追溯到那些在我们心中已经消失的灵魂“祠堂”,当然还有作者以及许许多多人,对目连戏满满的爱……

1月14日、15日,祁剧《目连救母》将在梅兰芳大剧院上演,很多朋友慕名而来。那些以安利老东西为己任的姑娘们,更是希望能通过自己的努力,向更多的人推荐它。有一个朋友,知道我为了目连戏走马观花的见过几地的现场,就问我:“若向别人介绍目连戏,该用怎样的开篇?”

我当时不假思索,马上给了自己恶趣味的答案“人鬼共娱,惊天动地”——这正是我与目连戏结缘的契机。然而,这并不是一个事实上的开篇,甚至都不是“目连救母劝善戏文”的基本要义。

目连戏究竟是什么么?在朋友的百般提醒下,我终于回想起在探访目连戏现场时,获得的一些感受和体验。

先入为主的另一种“孝”

2012年夏天,我刚刚离开祁门历溪村,慕名去看龙虎山的悬棺表演。

悬棺上,是细细的麻绳,几个小伙子在完全没有保护的情况下绕着麻绳翻跟头,拜观音,或是一半身体脱离了绳子,做拉弓射箭的动作……他们在一两仗高的空中,也不能让人看清眼耳口鼻,显得格外惊险。这与历溪村老人所描述的,目连戏中失传的“盘软彩”极其相似。

满是棺材的情形,让同路偶遇的一位大哥颇为感慨,与我们探讨起土葬、火葬和要不要后辈来祭祀的问题。大哥是个生意人,成功经营十几年,财务自由,心胸也很开阔。他说:“为什么要后辈祭祀呢?随便处理一下就好了。我还知道我的爸爸,然而往上再倒腾三辈儿五辈儿谁记得你啊?这都是完全没有情感联系的一些人了,凭什么记得你呢?”

所有的人都深以为然,除了我。

祁门历溪村祠堂

我刚从祁门出来,看了好几个大祠堂。历溪村上到七八十岁种地的老伯,下到外出开车讨生活的年轻人,无一例外,都会激动万分地向我介绍,那是我们的祠堂——这个人是我们上几辈儿的祖先,那一位当年有多么多么大的成就……

我从小并不知道族谱这样的东西。他们与我介绍祠堂,介绍一个个牌位,并不是一个景点儿,而是他们的亲人——那种骄傲让人羡慕。

我甚至从来都不知道我太爷爷的故事,实在太遗憾了。

我在龙虎山听到的“不在乎”,心里一阵阵的疼。不是不在乎,是我们根本就没有。

《目连救母》的故事最早载于佛家经典,讲的是傅相一生广济孤贫,斋布僧道,升天后受封。傅妻刘氏青提(又叫刘四娘)不敬神明,破戒杀牲,死后被打入阴曹地府。其子傅罗卜为救母往西天求佛超度,佛祖为他所感,准其皈依沙门,改名大目犍连,并赐其《盂兰盆经》和锡杖。目连在地狱历尽艰险,最终寻得母亲,一家团圆超升。

它是一个关于孝顺的故事,主线看似简单,枝枝蔓蔓的部分又绝非只是“报父母长养慈爱之恩”。对我而言,与目连戏的亲密接触是从另一种“孝”的定义中开始的,而与之相关的目连戏的祭祀特质,则是一种顺其自然的延伸。

祭祀 超度 驱邪 游魂归家

对于很多地区的朋友来说,目连戏是一种稍显恐怖的存在。大部分人是在自己长辈或邻居家丧礼上见过目连戏。而在中元节普渡仪式上出现目连戏更是理所当然的传统。

绍兴目连戏中特别的伴奏乐器“目连号”,是当地殡葬仪式中的标配,它凄厉的声音被认为是“出鬼来”的标志。农历的七月,是天气最闷热的时候。有一些胆子不大的女孩,偶然路过目连戏台,必然汗毛竖起,打起冷战。

有一折小戏,叫《跳无常》,大体就是白无常出来插科打诨,嬉笑怒骂世间不平的故事。身为外乡人,我在台下不知为它贡献过多少笑声,因为人事鬼事原本也没有什么差别。直到有一天,绍兴人告诉我,人的三魂七魄,要用不同的祭祀仪式送走,其中有一个仪式叫做“送无常”。送无常的仪式即是三只草鞋送到河里。

无常在台上搞笑的表演,念念着“脚下有两只草鞋”,大有一种含笑勾魂的意境。

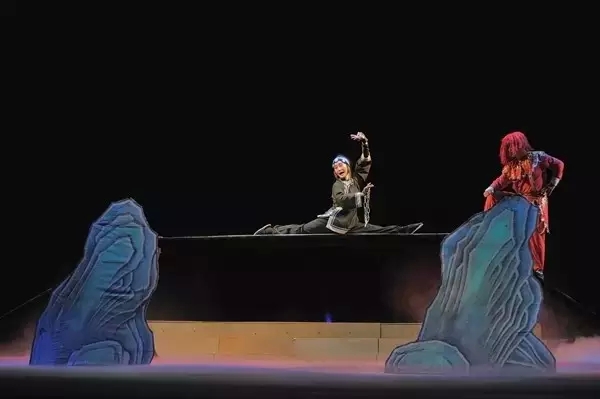

打城戏特色表演-大放赦

解放前,连年战乱,尸横遍野。大家为了超度自己去世的亲人,不得不操办目连戏演出。泉州打城戏的演员,原本也是道士,也是和尚,只有他们才有通神通鬼的灵力。

祭祀、超度,让那些逝去的灵魂有所安顿。这个意义推而广之,在亲人身上,也在那些无人祭奠的游魂身上。

目连戏,又叫“打人命”。哪里有人非正常死亡,如战乱、车祸、上吊……就要搬演目连,祛除邪祟,保一方平安,当然也有普渡众生的意思。

5·12地震的时候,绵阳多少年来没有演过的目连戏重新排过,寓意逝者终能找到回家的路。

仪式

《目连救母》这样的戏,在演出前和演出过程中有很多神秘的仪式和规矩,这些仪式和规矩在目连戏的系统中,是比故事本身还要重要的。

★镇台“装置”:竖旗、给神鬼烧纸、贡品等等

蒲田系统目连戏(蒲仙戏、蒲仙傀儡戏等)在演出场地左侧放置五六米的白无常镇台

四川和安徽祁门地区,目连戏演出中有危险,通常在戏台边放置棺材,演员出意外就直接……

★破台 灵官镇台 驱鬼

打城戏开台仪式-灵官扫台

★观戏风俗

江苏高淳:小孩子体弱,十二点以后不许看;看戏的十二点以后不许回家(回家了就不是一个人了哦)

浙江绍兴:佩戴桃叶;看戏时不许说话,走的时候拍同伴肩膀即可。

目连戏中的很多故事本身,也有它自己的独特作用。有一些小戏是专门超度残障人士的,有一些戏专门超度女人,比如目连戏中最著名的《诉血湖》。

《诉血湖》是目连下地狱救母亲过程中发生的故事。旧时认为,女人一生流血,污秽不堪,死后必须在血湖池受苦。刘氏来到地狱三殿,大呼冤枉,唱尽妇女之痛,哺育孩儿之苦。她唱到孩子小时总是尿床,不得安睡:“左边湿了娘身睡,右边干处与儿临。 右边湿了娘又睡,左边干处把儿更。若是两边都湿了,抱儿在胸上到天明。”这些动人的话,唱得鬼卒、判官泣涕涟涟,深受感动,免去了刘氏的血湖之苦。

在祁门栗木村,《诉血湖》演唱的过程中带有哭腔,更是让人心痛之极,不忍再听。

莆田地区,目连戏演到关键处,涉及到超度仪式,会在台上抛洒纸钱。

神 鬼 善恶到头的报应

目连戏说的天上、地下和人间,在完整的七天七夜故事中,每一个人最后都得到了安排。

那些神神鬼鬼的出场,往往是惊险刺激,让人害怕又让人着迷。因而稍显恐怖的目连戏总是有最最多的观众。

★莆仙目连戏中《捉刘氏》有替身的表演——她的替身脸上蒙着黑纱,与她做一模一样的动作,表现刘氏即将被捉去魂魄,魂魄和肉身分离的过程。

★在《中国民间目连戏》中也有对川剧目连戏“打叉”的精彩描述:

《滑油山》中有非常惊悚的打叉表演。叉是真叉,五六斤一把,三把轮番打。大打108叉,中打72叉,小打36叉。最惊险的是“三炷香”、“隔山打子”、“埋头叉”。刘氏被逼近左边台柱,刚一转身,一叉飞来,刘氏低头,叉在头上;第二叉紧跟着向肚子,刘氏躲不了,用手接;第三叉打下面,刘氏劈腿跳起来……

绍兴目连戏《男吊》

★我的亲眼所见,是绍兴的《男吊》。《男吊》的演出也分72吊,36吊,雪白的吊绳勒进演员的肉里,仿佛锁住了人的魂魄。

有一次,我去专业院团找某位老师询问目连戏,他不屑说:“那不过是特技。”也有人说:“其实没什么特别,说破时不过如此。”

然而台下的人,从没有这样看。

绍兴有位老人家,本身也是越文化的研究者。他83岁才开始组织村民演目连戏。我问他为什么,他居然给了我一个与“文化”毫不相干的理由,说:“我小时候看过,觉得有意思,不想看它没了。”

在一个“孩子”的眼里,那些神神鬼鬼告诉他的是“善恶有报”的信仰。他说这信仰现在都快没了,我也不置可否。

目连戏里有一出戏,我一直想看,最终只是在打城戏的资料库里看过几张照片。那一折戏的名字叫《傅相游地府》。据说这个戏在很多地区的演法也非常简单——把那些被开肠破肚的恶鬼藏在对开的帘子后,由检场在快速的开合帘子。以地狱百般苦处,警示世人不要心存恶念。

活泼有趣,寓教于乐的劝善的教科书

目连戏是劝孝的戏,劝善的戏,是那时候的官方道德规范。可是微博上有一个人,竟说目连救母的故事搁在古代就是风靡全国的韩剧思密达。

搁在古代,目连戏要演七天七夜,即便是上天入地,神鬼戏占的比例毕竟不高,究竟还有什么让台下的人如痴如醉呢?

我被震撼到,是因为见了绍兴的目连小戏《涨蛮打爹》。

刘氏开荤,不愿意惊动儿子萝卜(目连),就打发他去经商。《涨蛮打爹》以及绍兴非常有名的《女吊》故事,都发生在萝卜经商的过程中,这些都是他一路的见闻。

《涨蛮打爹》讲什么呢?“儿子打爹,天打雷劈”。道理是没错,然而这样一折戏,定然满是教化的言辞,又有什么好演?

嘿!涨蛮一上台,就大声嚷道:“你这不孝顺的老子,还不给我滚出来?”

一句话,台下哄堂大笑。

从表演的细节上:涨老头在儿子面前略显夸张的战战兢兢引人注目。

从情节的设置上:萝卜为救涨老头给了父子二人银子。涨蛮为要银子,假意背老爹回家;涨老头惊魂未定,又期望儿子对自己好些。最后涨蛮原形毕露,摔翻老爹,要银子自己吃肉,“孝顺”老爹喝汤……简简单单,又有很多细微的矛盾冲突,让整个小戏亮点频出,效果出乎意料的好。

目连戏的故事,不会粉饰太平,不会营造“大团圆”的结局,不掩饰小民的那点私心和恶念。人们有时候看到台上两个乡下的女人拍着屁股对骂,会笑呵呵的告诉你:“我们这就是这样。”

接下来在梅大演出的祁剧《目连救母》,虽然是加工过的舞台表现,不能完全类比乡间戏台。然而有些民间的东西还是被保留下来。

推荐各位关注李狗儿的故事。

李狗儿和花园埋骨

李狗儿不是每个地方目连戏都出现的人儿。他是个小偷,被刘氏的弟弟刘贾捡回来的。除了泡金奴之外,开荤那条狗是李狗儿买的,后来埋骨,李狗儿是主谋:埋骨一开始,土地公公出现了,各种捣乱希望他们不要干这种缺德事。金奴有点害怕,李狗儿在美少女面前不愿意丢脸,就把土地奶奶压在土地公公身上埋起来:“看见没,这叫乾坤颠倒!”然后,他又在埋好的地方拉了一泡尿。李狗儿最后被捉时时拉血而死,估计也有这个缘故。

祁剧里表现了李狗儿的死,他那无赖的气质深入骨髓,见了勾魂的鬼差都不知悔过。

他让人恨,也让人喜欢。这当然不是那些道德楷模的戏词可以表现的。

包罗万象,开放怀抱的戏曲传统

《目连救母》演在民间,那些早年目连戏剧团的成员,或是农民或是工匠,只有在演出的时候才会出现在舞台上。那些在童年时期见过目连戏的爷爷奶奶们,会有一个说法:“目连救母的主干故事是传下来的,目连戏枝枝蔓蔓的故事是是演戏的慢慢编进去的。演员们受邀,游走在各个乡村之间,有时候也会把路上遇到的故事演出来。”

如此,倒是为目连戏的“亲民”做了一个合理的注脚。

然而目连戏七天七夜的枝枝蔓蔓又何止如此?

它来源于一个佛教的故事,却常由道教的人演绎;它是高腔的体系,又吸收了很多民间小调的音乐……

我想说说我眼里的目连戏,说来说去遗漏的珍宝还是俯拾皆是。我还没有说那些经典的折子《十不亲》、《观音戏目连》等等等;还没说目连戏里的白猿和《西游记》里的孙猴子是什么关系;还没说那些伴随着《目连救母》故事一起上演,也算作目连戏体系一部分的《岳传》、《封神榜》、《香山传》……更漏掉了目连戏的戏祖、戏娘身份——它留住了方方面面的好,又把它们回馈给后来的戏,是很多剧种的源泉所在。

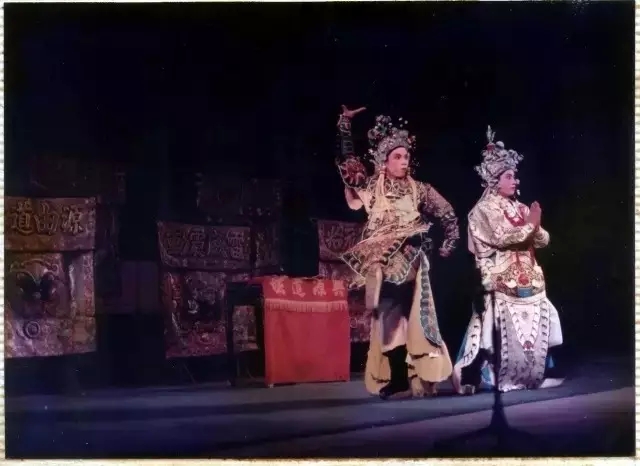

祁剧目连戏《奈何桥》(图自网络)

我在2012年拜访祁剧《目连救母》导演刘锡林老师时,他对我说:“目连戏代表了我国传统戏曲的开放精神。”他把这种开放的精神传承在祁剧目连戏的改编中,给我们呈现了一副相对完整的全景画。

很庆幸,那些我没说到的部分,在祁剧《目连救母》的演出中可以见到。

很庆幸,我们在帝都,可以遇见。

上一篇:荐 | 对昆曲的深情告白

下一篇:【雅乐】京剧:百年国粹,千年传承