松石灵芝端砚

砚亦称为研,与笔、墨、纸合称中国传统的文房四宝,是中国书法的必备用具。

汉代刘熙所著《释名》中说:“砚者研也,可研墨使和濡也”。

初期的砚,形态原始,是用一块小研石在一面磨平的石器上压墨丸研磨成墨汁。至汉时,砚上出现了雕刻,有石盖,下带足。魏晋至隋出现了圆形瓷砚,由三足而多足。

中国四大名砚之称始于唐代,它们是端砚、歙(shè)砚、洮(táo)砚,红丝砚。宋代澄泥砚兴起,今日称之为四大名砚的是端砚,歙砚、洮砚、澄泥砚,加上红丝砚,应是五大名砚。其实,中国古砚品种繁多,远不止此,如松花石砚、玉砚、漆砂砚等,在砚史上均占有一席之地。

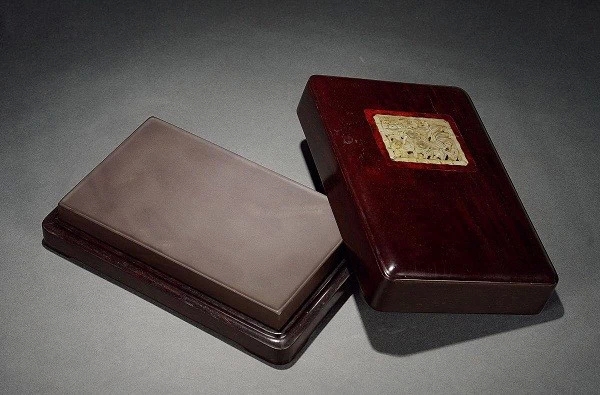

端砚

明代文震亨在《长物志•器具》中讲:“研以端溪为上,出广东肇庆府,有新旧坑、上下岩之辨,石色深紫,衬手而润,叩之清远,有重晕青绿小鸲鹆(qú yù)眼者为贵。”

“天生石子,温润如玉,摩之无声,发墨而不坏笔,真希世之珍。”

老坑平板端砚

端砚以石质坚实、润滑、细腻、娇嫩而驰名于世,用端砚研墨不滞,发墨快,研出之墨汁细滑,书写流畅不损毫,字迹颜色经久不变,好的端砚,无论是酷暑,或是严冬,用手按其砚心,砚心湛蓝墨绿,水气久久不干,古人有"呵气研墨"之说。

宋代诗人张九成曾赋诗赞道:“端溪古砚天下奇,紫花夜半吐虹霓。”

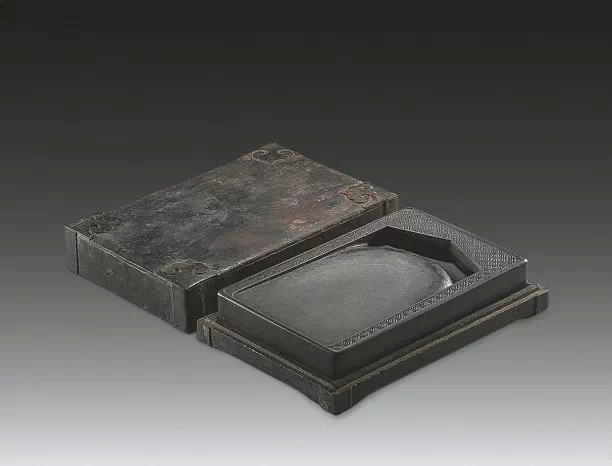

歙砚

“更有一种出婺源歙山、龙尾溪,亦有新旧二坑,南唐时开,至北宋已取尽,故旧砚非宋者,皆此石。石有金银星及罗纹、刷丝、眉子,青黑者尤贵。”--《长物志》

宋 双凤朝阳眉纹歙砚

书法家米芾在《砚史》中盛赞歙砚“金星宋砚,其质坚丽,呵气生云,贮水不涸,墨水于纸,鲜艳夺目,数十年后,光泽如初”。

鹅形眉纹歙砚

黄庭坚则在游龙尾山后,写下了《砚山行》:“不轻不燥禀天然,重实温润如君子。”

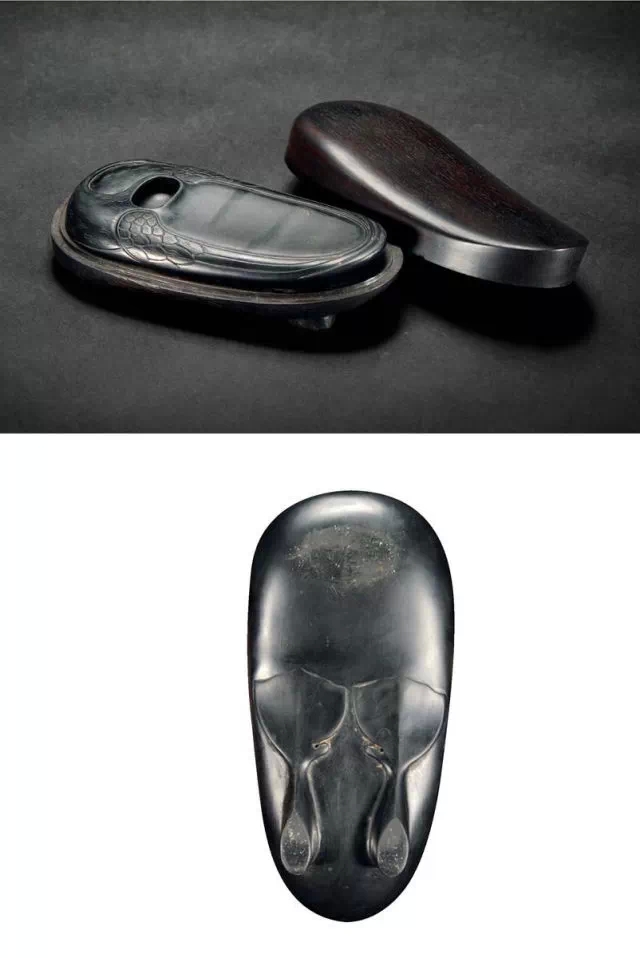

洮砚

“洮溪研出西临洮(今甘肃临洮地区)府河中,石绿色,润如玉。”--《长物志》

明 十八罗汉洮河砚

北宋著名鉴赏家赵希鹄《洞天青禄集》云:“除端、歙二石外,惟洮河绿石,北方最贵重,绿如蓝,润如玉,发墨不减端溪下砚,然石在大河深水之底,非人力所致,得之为无价之宝”。

苏东坡《鲁直所惠洮河石砚铭》: “洗之砺、发金铁。琢而泓,坚密泽。”

澄泥砚

“澄泥研出虢(guó)州”--《长物志》

顾名思义,澄泥砚为泥所制,而且是烧制。与端、歙、洮砚并称为中国四大名砚,史称“三石一陶”。

清 瓶形澄泥砚

唐宋之间,端、歙尚处初创阶段,人们评价澄泥砚为“砚中第一”。宋代李之彦《砚谱》载:“虢州澄泥,唐人品砚以为第一,今人罕用。”澄泥砚细腻坚实,形色俱佳,发墨而不损毫,滋润胜水可与石质佳砚相比肩。

清代《砚小史》云:“澄泥之最上者为鳝鱼黄、黄质黑章名鳝鱼,黄者色若鳝鱼之背,又称鳝肚黄,较细腻发墨,用一匙之水,经旬不涸,一窿之墨,盛暑不干。”乾隆皇帝赞誉其:“抚如石,呵生津。”

正是在平常日用的器具上,表达着文人趣味,也是对生活的努力和探索。