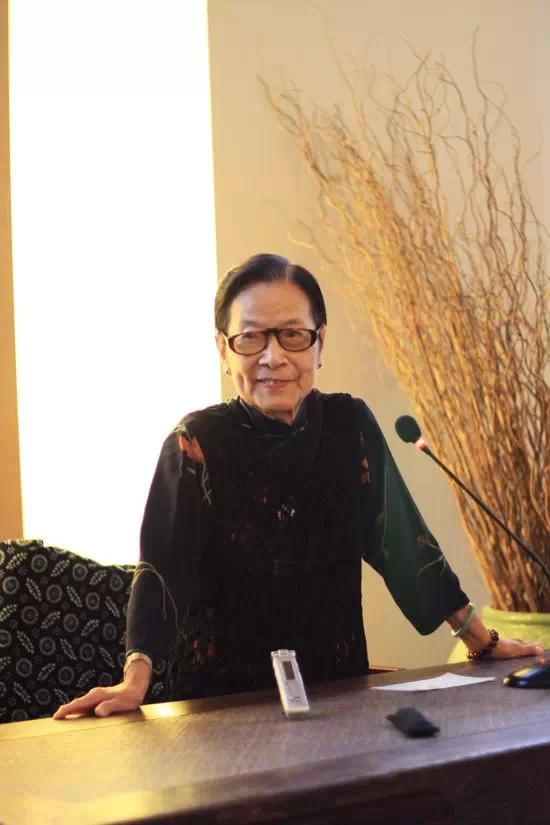

叶曼,当代中国少有的将儒、道、释文化精髓融会贯通的国学大家;一生中大部分时间周游列国,却在晚年回到祖国大陆,讲学开课,乐育英才;身体力行,创建了十余所希望小学,为贫困山区的儿童点亮知识殿堂的第一盏灯;著作等身,从阐述经典到谈佛论道,让国人领悟传统文化的博大精深。

“智慧”二字的组成,是日知而心慧。有真智慧的人,他的一生消极的是“己所不欲,勿施于人”,积极的是“己欲立而立人,己欲达而达人”。换句俗话说:“我们希望别人如何待自己,我们便如何去待别人。”这便是“智慧人生”。

讲座:智慧人生 2010年6月20日 国家图书馆

人生如昙花一现

何谓人生?在座者都知道, 人之一生,从 生、成长、老大、衰颓,到死亡,便是每个人的一生。在我出生以前,我不知道我在哪里,我也不知道我从什么地方来。我的母亲在她胎盘里结成这个胎,我要用九个月工夫从她身体里吸收所需要的养料,慢慢,慢慢……形成一个人,当我出生的时候,所有孩子出生的时候,头一件事,就是哇哇大哭。为什么要哭?存娘胎里是非常舒服、温暖。而现存我们来到了这个陌生的世界。

小孩子生下来,亲戚朋友们来祝贺,祝贺孩子长命百岁,但是没有一天不向着死亡。其实百岁很短。再过四年,我就一百岁了。我这么个岁数,每天晚上都准备死,如果老人没有病,常常是半夜无疾而终。我今天在此讲,等一会儿答复诸位问题,这算是有缘,但也许今天晚上我就走啦。人这一生是很可怜的,对于怎么生,生在何地, 怎么死,死于何时,自己全都不能控制,全都不能安排。对于死,我们一点办法也没有,我们只能尽自己的力量,去活。生活的时候,短短几十年,很快,有如昙花一现。不知道诸位可曾见过昙花开放?我见过,它要出现的时候,最开始是一朵小花,多半在夜间开放,我们就等待着,慢慢,慢慢, 它舒展开来,香得不得了,美得不得了。大家照相,写生,看着,闻着,过了午夜,花就有些没力气,慢慢,慢慢,香味淡了,慢慢,慢慢,就谢去了。这就是人生。

人生如飞鸿踏雪

我们生下来,不停向着死亡走,我们是怎么过的呢?唐伯虎有诗说:“人生七十古来少,前除年幼后除老,中间所剩已不多,还有一半睡掉了。”古人认为能够活到七十,便已是古稀之年,但除去幼时的没有自觉,除去老来的身体衰朽,还有一大半年华是睡去了。幼时盼着过节、过年,日子过得很慢。到了老年, 刚刚看见冉冉日出,刹那间,便又见茫茫日落。“逝者如斯夫,不舍昼夜”,人们喜欢过生日,有好吃的,有礼物,但我很早就开始不喜欢,我爸爸问,我怎么不高兴,我说过了一个生日,离死就更近一点。爸爸说,大吉日子怎么能说这么不吉利的话。但这是真的。

苏东坡说:“人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥,泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。”人生里面的活动,我们今天在此,我们明天在彼,今天你们听我讲, 明天你们又各自去工作、学习、生活,我们像飞鸿一样在偶然中停停落落,慢慢,慢慢地,最终飞人那茫茫之中。

我们的人生生活在哪里呢?释迦牟尼谈到,我们这一个世界,只是大千世界中之一。还有那么多别的世界,也许那里的生物比我们漂亮,也许不如我们……科学去探索,看到地球挂在天空里头,上头是黑的,黑得不得了,这时候我真佩服写千字文的,“天地玄黄,宇宙洪荒”,我们真的是生活在这样的世界里。

所以,中国人最悲哀的一首古诗,“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”。在这个洪荒宇宙中,我们有如沧海一粟,我们有如踏雪飞鸿,生前没有我,死后我也不知在哪里。

智慧是日知而心慧

我们害怕, 我们好奇。所以人们便想在这短短一生中,延长自己。有的寻求长生不老的灵药,但这终是乌有之事,得不到。得不到,便只好留个足迹了,于是就有了“立德,立言,立功”。

文天祥讲:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,人们不愿死如灯灭。虽死,还要让现在和后世的人,知道曾有“我”的存在,“我”曾在“人”间“生”活过。这些立德、立言、立功的人必须有智慧。但智慧不是因为一心想着要立德、立言、立功,我们是想着怎么度过人生。

“智慧” 二字的组成,是日知而心慧。学如逆水行舟,不进则退。有真正智慧的人,深知人性,了知人生,所以他能够宁静淡泊地处事,忠厚仁义地待人,便成为众望所归的大好人啦。有真智慧的人,方能使人生真平等,真自由,真幸福,真圆满。

有真智慧的人,他的一生消极的是“己所不欲, 勿施于人”,积极的是“己欲立而立人, 己欲达而达人”。换句俗话说:“我们希望别人如何待自己,我们便如何去待别人。”这便是“智慧人生”。

人生虽短暂,智慧却广大无边,有形而上的文化,有形而下的文明。论到文化,远古的三大文化:埃及、巴比伦和汉文化。前二者只留下形而下的物质文明,只有汉文化历七千年,久而犹鲜。

儒家孔子把智仁勇列为中心。智者不惑,不惑于名利权情;仁者不忧,不忧于得失荣辱;勇者不惧,不惧于威迫压榨。道家则提出了“常”,“知常明,不知常,妄作凶”。释迦虽然是印度的一个王子,但是他的大乘佛法却被中国同化了,而有八大宗。尤其是禅宗,到了六祖慧能所留下的《坛经》,其中有名的偈子很多,如“佛法在世间,不离世间觉,离世觅菩提,犹如求兔角”。“佛陀”二字,古音为“菩达”,即是觉者,是觉知人人具足佛性的人。释迦在中国,最常提到的是般若,六度就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定,前五度都是待人处世的标准,其目的就是般若,欲想超越生死,从轮回六道的此岸到达无生死的彼岸,必须用大智慧。般若便是梵文的原文发音。波岁蜜多,即为“已到了”的意思。

说人生,说来说去, 生必有死,生死是必然的。智慧不会一下子得来,一下子得来的那是聪明, 我们要有智慧,第一得读那些传之久远的书,那么些年,仍然能够传下来,一定有其智慧之处,我们要从中吸取、学习、发扬。

唯有有智慧地度此一生,方才不辜负来人间走了一遭。

讲座选自:东方养生《叶曼·当我们来到这陌生世界》