【雅士】孤鹜啸马---林风眠

编者话

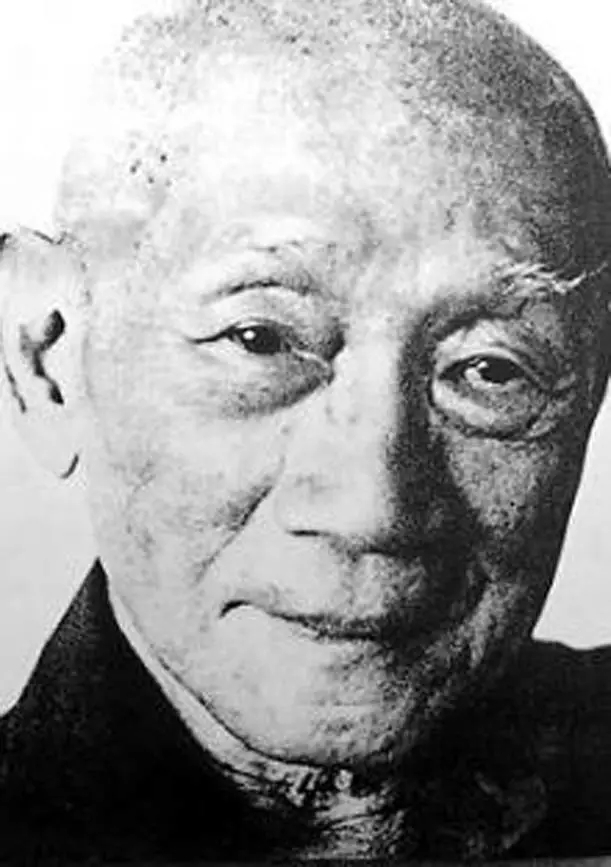

林风眠先生清矍而瘦弱,有着王子的高贵、忧郁和纯净。他是天生的艺术家,他是艺术家里敢于超越国界、为艺术而战的勇士,他是在调和中西的艺术道路上走向至善的得道人。作品中那简约轻灵的线条不是真的“轻”,而是在困苦中抽拔出来的“丝”,静美、含蓄、稳定而和谐。

“画家还是让作品来讲话比较好。”

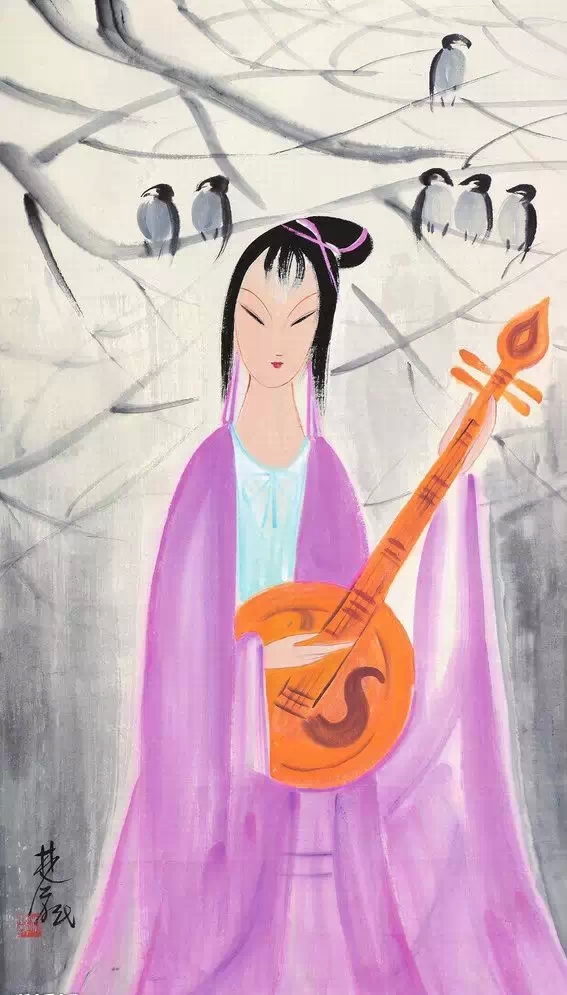

在艺术百花齐放的今天,林风眠的绘画逐渐走入大众视野,大家赞美它的赏心悦目,感叹它的唯美婉约。林先生的画色彩丰富但不跳跃、浓郁但不喧闹,在色彩与墨色融合为一的时候,给了画面一种深静而含蓄、稳定而和谐的美。那轻盈纤细而简约的线条正好与色彩的“繁”形成了对比,但这些轻快的线条不是真的“轻”,而是生命挤压中由抗争到释然后孕育出来的“丝”,有韧性、有张力、情丝相连,空谷幽冥。即便是作品中女人的裸体绘画,也丝毫勾连不起观者的一丝邪念,因为在这样的“美”中弥漫着淡淡的寂寞,浸染了一丝丝的清苦。

传统侍女情调与表现主义的温柔嫁接,形态婀娜清秀,亦线亦色,亦实亦虚,亦刚亦柔,既有马蒂斯、莫迪里阿尼的形态夸张意味,也有莫高窟飞天的飘飘欲仙的神韵。

林先生的画不是现实中的景色,而是记忆中的景色,是艺术家主观表现的景色,是林先生自我心灵的呈现,清逸飘渺虚幻但是又有着深厚文化底蕴,孤独而美着。这里面着饱含着对母亲和爱情的思恋,对艺术的丝毫不松懈、精益求精的追求,对中西文化融合渗透重塑的不断揣摩探索。

看着林先生的绘画,眼前浮现出这样的场景:临水而立,箫声幽咽,瘦马嘶啸,这不是苦闷的抱怨、怒号,而是生命的呐喊,是天地的和声,是苦难中抽拔出来的舒怀畅逸。在这生命与艺术交相辉映的旋律中,林先生也完成了浴火涅的重生再造,这是林先生的功力所在,更是他命运的写照。

“我绝不自杀。我要理直气壮地活下去。”

林风眠是天生的艺术家。他身上有着艺术家的基因,祖父是当地的雕刻石匠,这使他从小就在造型能力和色彩敏感方面表现出了天赋。他受过正规的美术教育,从小受过《芥子园画谱》的熏染习练,奠定了中国传统笔墨的基础。在法国六年的留学,又让初涉尘世的少年积累了丰厚的西方绘画语言的表现技法。他不爱说话,但并不是不思考,在法国期间,他就为自己找到了“中西调和”的艺术之路。他有着坚忍、孤独的性格,可以在自己的艺术书桌旁尽心挥洒自己的意趣,不为外人所扰,即使是文革中遭受的侮辱行径都没有摧垮他继续画下去的意志。

林先生是那么爱美的一位先生,也是一位那么善于表现美的使者。但是命运偏偏跟他过不去,让他尝受了跌宕起伏、大起大落的人生际遇。从小丧母的他有着孤寂的童年。但是,在26岁的时候他又因蔡元培先生的赏识一跃成为北京艺专、杭州美术学院的校长,主掌中国美术教育的命脉。然而他所提倡的中西同体、中西融合的理念不仅受到企图“以西方写实主义绘画改革中国画”斗士的反击,也为保守传统描摹固化的学究所不容。在夹缝之间他很快败下阵来,以至于自己无事可做,甚至不能养活一家老小。1956年,妻子、儿女及女婿移居巴西,孤寂的生活让他更加专注于自己的艺术探索。

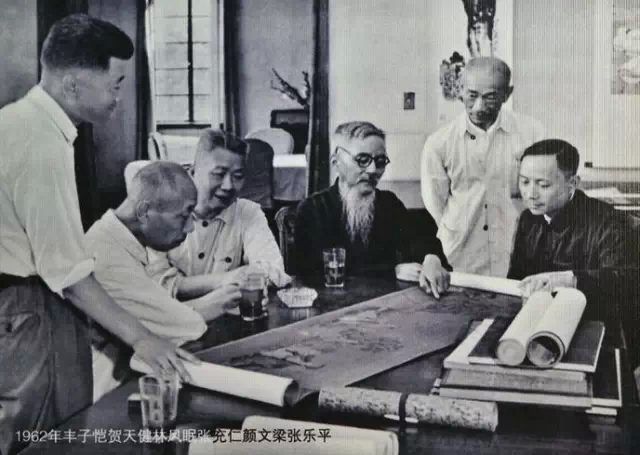

1962年,林风眠与美术界同仁在一起

就在他一心痴迷于艺术语言锤炼、艺术创作达到巅峰之际,林风眠又遭遇了文革的迫害,在万般无奈中烧毁了自己心爱的艺术作品。为了保持隐秘,他甚至在抽屉里作画,一有风吹草动便立即关上。即便如此谨慎,林先生还是经历了四年的牢狱之灾,由于拒不承认“罪行”,他的双手被反铐起来,手腕肿得厉害,手铐都嵌进了肉里。吃饭时也不给解铐,他把嘴凑到饭盆边吃以求生存。他的许多朋友都自杀了。他说,“我绝不自杀。我要理直气壮地活下去。”因为唯一能打倒他的只有艺术生涯的终结。晚年林风眠客居香港,深居简出,凭记忆重画在“文革”中毁掉的作品,几乎一直画到生命的终点,在寂寥中走完了一生。

看似是被命运裹挟着的不得已,却是他冥冥注定必须要追寻的路,只是这条路走得太艰难了。这浸透着血泪的“财富”不仅成就了林风眠艺术的滋养,更将他的艺术锻造得炉火纯青。眼前的林先生似乎在说:“不是都过来了吗?我现在很知足了。看我的画吧,那是我的化身。”他的眼睛依然放射着干净亮堂、微笑友善的光,这是对苦痛最真诚的回报。

“艺术,是人生一切苦难的调剂者!”

说到林风眠的“孤独”,和家人也有着密不可分的关系。年幼的林风眠每天都会陪着祖父一起上山雕刻石料。傍晚收工后,他特别喜欢去村上的一家染坊。虽然那是一处很简陋的小店,只有靛青等几种颜色,但他看见农民们原本粗陋、破旧的衣服经过染色,顿时焕然一新时,常常觉得神奇不已,于是就带着自己漂亮的母亲一起去看印染。没想到一来二去,出身苗族的母亲居然与染坊年轻的老板产生了感情。但在当时封建闭塞的乡下,这样的行为是违反族规的。愤怒的人们将林先生的母亲捆绑在林家祠堂前的屈辱柱上拷打示众。林风眠挡在母亲的身体前,母亲在他的呼叫下幸免一死,但当夜还是被逐出家门,卖到异乡。

年幼的林风眠从此再也没有见到过自己的母亲。他大病一场,半年之后方能下地走动。心灰意冷的他从此沉默寡言,每天只重复着一件事情:爬上家门后的山头,静静地看着太阳升起、落下,观察峰峦的阴晴明暗,斑驳的山光水色,雨雪风霜的四时变化……无疑对光色的观察对林风眠的绘画有着巨大的影响,林风眠的绘画色彩丰富而微妙。

有这样一幅画,有一位仕女,丹凤眼微微向上翘,她的头上还有另一个美女的幻影。林先生解释说:那天他梦到了自己的妻子,又梦到了自己的母亲,因此根据梦境画成了这幅作品。或许,这正是这位外表沉默、不苟言笑的艺术家思母心切而产生的一种特别的想象与情怀吧!

话中提到的“妻子”,是第二个离林风眠而去的女人。林风眠19岁赴法勤工俭学,也是在那里,林风眠遇德籍奥地利姑娘罗达。她是出生在一个大家族的孤儿,毕业于柏林大学化学系。两人一见钟情,但受到许多阻力。所以林风眠这一期的作品也总是充满了热烈、憧憬、抒情乃至淡淡的忧郁,起伏动荡。

而两人结婚后不久,罗达生下孩子却因产缛热死去。三个月后,孩子也随之死去。然而悲剧并没有结束,1922年林风眠的父亲去世了,当时他正在巴黎只能独自悲痛。这一连串的事件让林风眠之后的画作中总是带有一种孤独的忧郁的气氛,这样的经历也让林风眠对痛苦有了一种天然的敏感和难能可贵的真诚。

米兰·昆德拉的《生命不能承受之轻》,是不是可以很好地诠释林风眠的一生?这生命的沉重反而成全了他艺术的曼妙轻灵。他心里的苦难只有自己品尝,咀嚼到散出淡淡的甜味,在隐忍催逼中他埋头作画,将自己的心绪化成纸上偷欢的水墨精灵,醉心着水墨和油彩的交合与新生,在挥洒自如中完成着生命的升华。

“从历史方面观察,一民族文化之发达,一定是以国有文化为基础,吸收他民族的文化,造成新的时代,如此生生不已的。”

20世纪早期,林风眠在引进西方艺术入中国画方面,是与徐悲鸿、刘海粟并驾齐驱的三驾马车之一。他企图在“中西融合”的不落窠臼的大胆创新中,完成艺术救国的理想。但是这种“不中不西”的观念很快被“中学”、“西学”两大流派冲散了。林先生不是一个懦弱不敢发声的艺术家,他只是“不识时务”,不迎合不屈服,最后只能以自己不弃的艺术创作默默继续着自己的艺术探求。

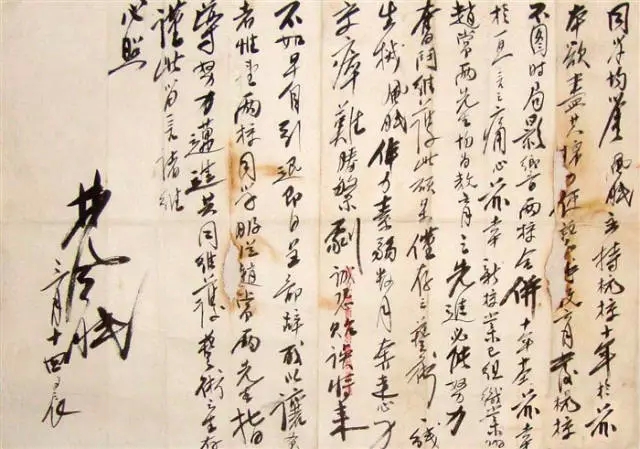

林风眠辞职时写就的《告学生书》

实事求是地说,近代本土艺术的改良特别是艺术教育的革新运动,林风眠可谓建树颇丰、功劳多多,他也曾受宠得势名噪一方,但奇怪的是,一股莫名的力量和一只无形的大手,将他翻弄于历史的漩涡中,使他不仅从荣誉的巅峰跌至低谷,并且几近从国人的视野中消失,我们的艺术史对其记载和评价也是稀稀拉拉、难觅踪迹。

上帝给他关闭了一扇门,势必还会为他开一扇窗。他内心桀骜不驯,执拗地为艺术而战,在精神重压之下依然坚持自己的中西融合的探索,用自己一生的求索回应了当时的观念之争。林先生的绘画以中国文化为意境,借鉴西画的表现手法,在东方神韵的气场里隐含了西方艺术语言的跨界魅力,创造出富有时代气息和民族特色的、独立个性、自由抒情的画风,打造出中西贯通的艺术语言,赢得了中国,也赢得了世界。观念何需辩论,谁做到了自己的主张,谁就是胜者。

“行到水尽处,坐看云起时。”这就是林风眠,一个从开始就不按规矩出牌、忠于自己的执拗之人,一个兼收并蓄、包容天下的艺术狂人。人不能选择时代,但却可以选择不同的人生:是浑浑噩噩、苟且偷生混一世,还是求知拓新、高风亮节为一生,林风眠给出了完美的答案。

雅士简介:

林风眠(1900年11月22日-1991年8月12日),原名林凤鸣,广东梅县西阳堡人,中国现代画坛的艺术大师、杰出的艺术教育家、中国美术学院创始人。19岁赴法勤工俭学,他先在法国蒂戎美术学校进修西洋画,后又转入巴黎国立高等美术学校深造,是“中西融合”最早的倡导者和最为主要的代表人。擅长描写仕女人物、京剧人物、渔村风情和女性人体以及各类静物画和有房子的风景画。代表作品有《春晴》、《江畔》、《仕女》、《山水》、《静物》等。1991年8月12日于香港逝世。

上一篇:徐渭 | 他被称为“中国式梵高”

下一篇:【雅士】杨绛:无名无位活到老