【雅生活】志在高山 云生足下---登高意象的诗意领悟

人们说起登高,首先想到重阳,

然而登高并非重阳节的专利。

中国人自古崇尚登高望远,

古诗词里流传下无数文人骚客登临的诗句。

比如曹操,“东临碣石,以观沧海”,

雄武之情洋溢于胸,这是一代帝王应有的风度。

登高处,可以是自然的山川,

也可以是人造的楼台。

凡人视野有限,

所以谁都想看一看那楼外楼、山外山。

唯一和今人大概不同的是,

古人登高,不是为了观景,

也不是为了某个节日,

当然更不是为了旅游,

只是为了一展胸襟。

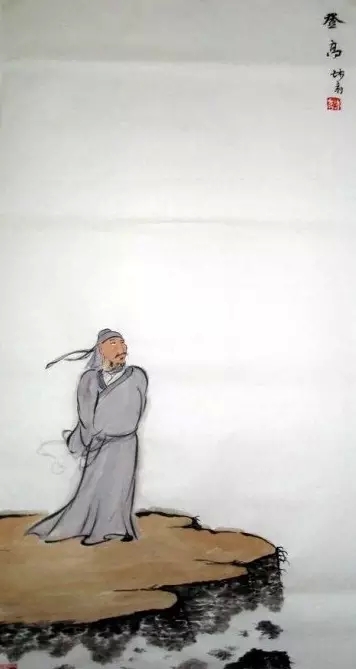

沐斋作品《陟岵》

文人登高,如同好汉饮酒,

喜欢自然是喜欢的,

但更重要的是,

他们借助这种方式获得一种不可言传的

类似于“天人合一”的抒发和共鸣。

儒家的登高,是为接近心中至高无上的“仁”;

道家的登高,是为寻求成仙得道的“仙”;

皇帝祭祀封禅,要登天下五岳;

沙门礼佛修行,要临四大道场。

在古人心目中,

高山是最与苍天相近的地方。

沐斋作品《卷耳》

这是一首真正旷绝古今的绝唱:

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下。

——陈子昂《登幽州台歌》

初唐诗人陈子昂为何登台而哭?

他不是像齐景公那样畏惧未来的死亡,

而是用登高之泣表达了与阮籍类似的情感:

“可悲啊!古今渺渺,天地茫茫,

而人不过如沧海一粟!”

这里面有陈子昂的怀抱。

而陈子昂的的确确是自发地哭,

为自己而哭,

一个人在天地里哭。

大抵汉魏南北朝人多有此意,

陶潜的“人生无根蒂,飘如陌上尘”,

曹植的“高_多悲风,朝日照北林”,

态度如出一辙。

初唐以降,诗人所作登高诗文,

不再有天地之悲,人生之泣,

李白那样天马行空般的豪放俊逸,

和宋人那样淡云疏月式的清愁

代替了前代深沉的古韵悲思。

登高壮观天地间,

大江茫茫去不还。

黄云万里动风色,

白波九道流雪山。

李白的这两句诗,

可谓一笔写尽登高望远的超拔情志。

然而古往今来,

李白、王之涣们的登高诗

所表达的积极情绪并非主流,

诗人们大多在自己登高所赋的诗句里

倾泻了无尽的悲悯、怅惘和迷失,

这种消极意味占据了古今大多数的诗篇

——这是怀抱不能伸张的代价。

由悲到愁,

消极的程度表面看似乎减弱了不少,

实则不然,

因为这份情绪早已深入骨髓,无法自拔,

成为国人“集体无意识”之一部分。

来看唐人咏天下“三大名楼”的诗歌。

先是“初唐四杰”的王勃,

他赴宴滕王阁,

流光溢彩、觥筹交错的热烈氛围下,

挥笔却是阵阵清寒:

阁中帝子今何在,槛外长江空自流。

王勃《滕王阁诗》

接着来看与李白同时的崔颢,

他登临黄鹤楼的题诗号称唐人七律之绝唱,

连诗仙都自叹弗如。

但笼罩在绝妙诗句间的况味,

仍摆不脱一个“愁”:

日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

崔颢《黄鹤楼》

至于一贯苦吟的老杜,

登上岳阳楼之后所诵的诗篇,

何止是苦,

又岂止是愁:

戎马关山北,凭轩涕泗流。

——杜甫《登岳阳楼》

少陵老矣,

岳阳楼上的老者老泪纵横,

不复有当年《望岳》时

“会当凌绝顶,一览众山小”

的豪迈气概。

那时候,想登高,

未能登,

壮思却比山还要高;

现如今,

登上个楼阁即涕泪交流,

这便是岁月,

这就叫人生。

杜甫已知命——

不光知自己的命,

也知国家的运命,

运命便是人世间这桑田沧海,

天道正在其中。

或者用辛弃疾的话来说,

未登高时“少年不识愁滋味,爱上层楼”,

待上得高处时,已老态龙钟,

只得“欲说还休,却道天凉好个秋”!

杜甫的《登高》被誉为“古今七律第一”

毫不为过:

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

——杜甫《登高》

写诗如此,

已经无法品评——

任何注脚和赏析实属多余。

登临之悲、之愁、之苦,

至此被老杜划上了一记无比有力的句点。

写登高之诗的人再想超越,

已宣告不可能,

除非换个心情和视角。

聪明人总是不缺的,

比如宋人黄山谷:

痴儿了却公家事,快阁东西倚晚晴。

落木千山天远大,澄江一道月分明。

朱弦已为佳人绝,青眼聊因美酒横。

万里归船弄长笛,此心吾与白鸥盟。

——黄庭坚《登快阁》

登临高处的黄山谷,

没有想太多,

或者没有去写太多心中所想。

他好像只立意要做一件事:

鸥鹭忘机,快意平生。

他可能联想起他的良师益友苏轼,

那个写就《超然台记》的苏轼,

“吾安往而不乐”

——的确,

仕途的坎坷算不了什么,

古今的兴衰也与我无关,

人生的苦短又何必去理会!

说什么“暝色入高楼,有人楼上愁”,

说什么“登高迎送远,春恨并依依”,

我只看到“天远大”、“月分明”。

人当“游于物外”,

登高还是临川,

在此抑或在彼,

哪个不是我呢!

在这样的登临诗面前,

人们暂时记不得愁苦的老杜了。

这是宋人的淡然。

淡然到即便起了忧思,

嘴里说道心惊,

文字却波澜不起。

于是,

超然淡然,

形成一份优雅,

这就成为宋人的胸襟和怀抱。

高楼聊引望,杳杳一川平。

远水无人渡,孤舟尽日横。

荒村生断霭,深树语流莺。

旧业遥清渭,沉思忽自惊。

——寇准《春日登楼怀归》

寇准在春日里登高怀乡,

笔调也是同样的安静恬淡。

颔联颈联都明显在仿唐朝诗人韦应物,

但整诗的调子却更倾向于王摩诘。

相对于其他伟大的前辈诗人来说,

宁静的王维明显更符合

宋人的审美趣味。

登高,

不仅可以思古怀远、抒发胸襟和怀抱,

也可用以寄托对远方亲友的思念之情。

王维那首有关重阳的诗家喻户晓:

独在异乡为异客,

每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

王维的登高诗,

没有李白张扬个性的豪情壮志,

没有杜甫痛思家国的沉郁悲凉,

没有崔颢遥想仙踪的不胜怅惘,

没有王勃物是人非的黯然神伤。

他想家,想亲人,

仅此而已。

所谓“高处不胜寒”的隐喻,

在此并不存在。

于是,“高处”和“低处”之差异,

在王维诗里亦无分别,

空间的分别既然没有,

时间的分别亦复如是。

沐斋作品《风月 山谷》

雪带烟云冷不开,

相思无复上高台。

江山况是数千里,

只听嘉声动地来。

——雪窦重显《寄乌龙长老》

这是有宋高僧雪窦禅师的诗作。

雪窦在一个寒冷的冬日,

思念他的朋友乌龙老和尚。

怎奈飞雪飘零,

不能够登高遥望以寄相思,

所幸乌龙和尚禅风广布,

千里传音,

也算对老友来说最大的安慰吧。

王维和雪窦的诗都可谓浑然天成,

韵味是如此的平淡,

简直看不到悲,

也读不出愁,

但深切的意味恰在其中。

就像这爿不显眼的禅门公案:

曰:“步步登高时如何?”

师曰:“云生足下。”

(《五灯会元》卷三十)

沐斋作品《登高》

石霜楚圆禅师看似轻描淡写的一句回答,

实则已过万水千山。

这份轻描淡写,

是禅师的胸襟。

山是静的,云是动的,

但不论动静,

都随我的脚步而存在

——禅心在此。

千年前,

那位叫范仲淹的老者登上岳阳楼,

挥毫写下自己的理想,

这个理想也是他人生的总结:

“不以物喜,不以己悲。

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

这便是“志在高山”,

也便是“云生足下”。

此文章已经得到作者授权,如有转载,请注明出处。