小楷,楷书之小者,崇尚平和简静、萧散自然的气息。小楷字帖甚多,传世的墨拓中,要以晋唐小楷的声名最为显赫。其中通常包括了魏时锺繇的《宣示帖》、东晋王羲之的《乐毅论》《黄庭经》王献之的《洛神赋十三行》、唐钟绍京的《灵飞经》等。

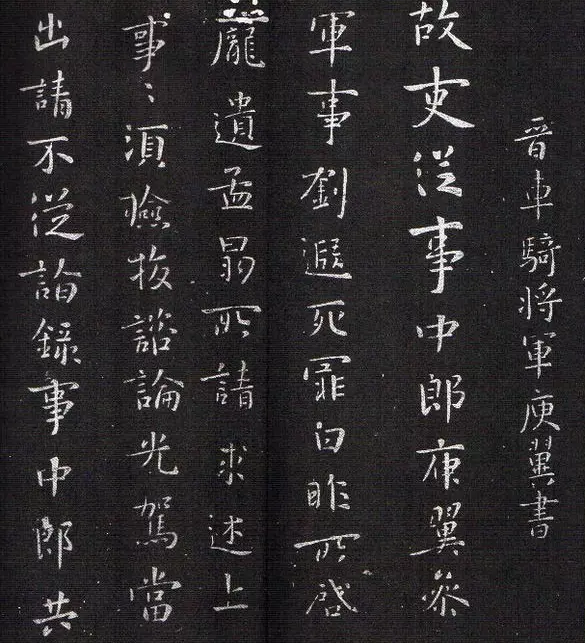

瘐冀的《故吏帖》

小楷,最早出现于东汉末年,完善于魏晋,它是由当时的通行文字汉隶以及随后出现的章草逐渐演变而来,并且在使用中愈加显现出楷书的特征。其中有两个方面比较突出,咱们溯源之:

一,把汉隶、章草的结构由纵势长方变为方,继而变为扁方,字的结构也由多样化相对统一于中宫收紧,左右向外开张;

二,典型的汉隶波、挑笔画形态在一点点地弱化,渐次形成一种新的表现形态。尤其是钩、撇两种笔画新形态的出现,与隶书钩、撇笔画相离甚远。

司马攸《望近帖》

魏晋小楷的两种笔画形态现象的出现,反映出中国文字由繁到简的发展规律,体现出其使用功能是推动中国文字发展的必然趋势。因此,我们可以这样认为,汉字书写力求简化的要求,酝酿着新的书体的出现,隶书是这样,草书是这样,章草是这样,小楷也是这样,这是中国文字演化的必然结果。

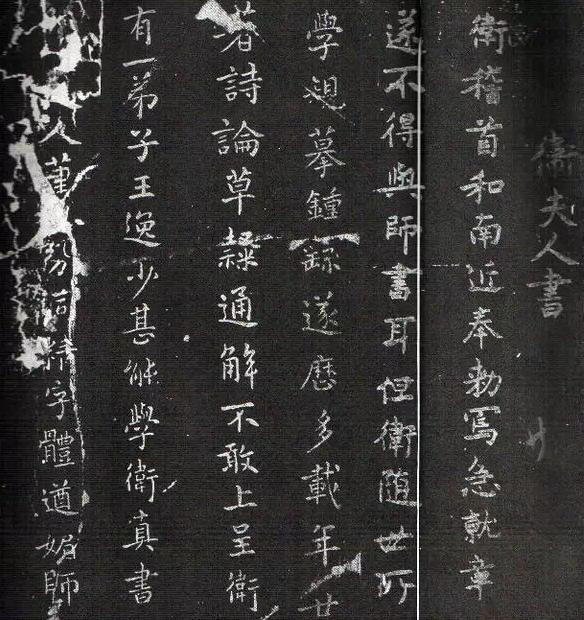

卫夫人《急就帖》

对小楷进行完善,并将其推向崭新高度的是三国时期的钟繇。钟繇(151—230),字元常,颍川长社(今河南长葛)人。汉时官至尚书仆射,对东吴亭侯。钟繇是推动隶书向楷书进行转化的重要人物,他的楷书直接吸取流行于东汉时期民间的一些隶书写法,把一些方正平直、简省易写,同时又区别于汉隶规范的字集中整理、归纳,在保留了篆书圆转易写笔法的基础上,创造性地对汉隶“蚕头雁尾”的写法进行改造,促进了楷书横、捺笔画的形态明晰化,从而使楷书的定型向前跨了一步,开辟了一条由隶书向楷书转化的途径。

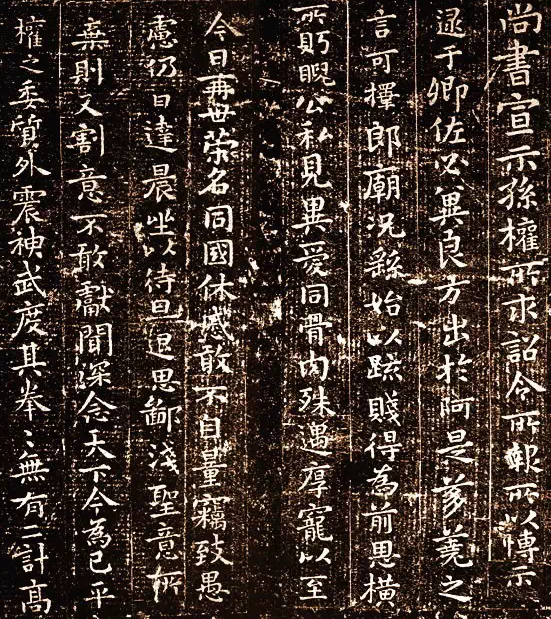

钟繇《宣示表》

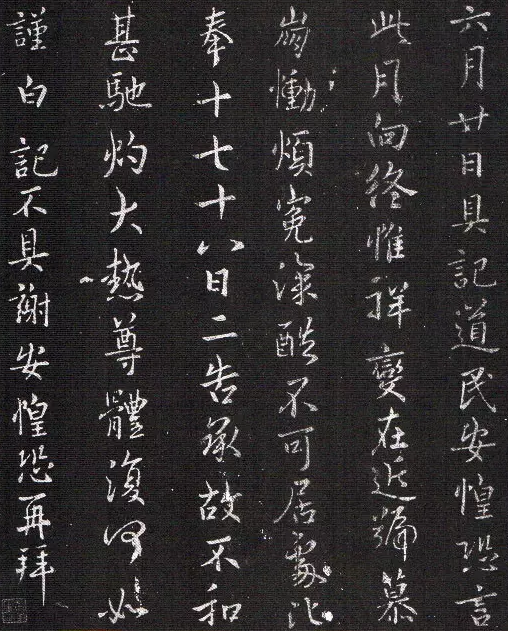

晋代有位书法家,相当出色,很多人都忽略了,或者说被他的政治功名和伟大人格所掩盖,他叫谢安。

谢安(320-385),字安石。陈郡阳夏人。东晋著名政治家、宰相、书法家。谢安多才多艺,善行书,通音乐,尤其是书法非常出色,尤以行书为妙品。后世米芾曾称赞他的书法“山林妙寄,岩廊英举,不繇不羲,自发淡古。”《宣和书谱》称其“初慕羲之作草正字,而羲之有解书者。

谢安《六月帖》

继承和发扬钟繇书风的是东晋王羲之、王献之父子。王献之《洛神赋》,为其小楷代表作,结体疏密有致、舒展合度,行笔婉转遒媚、典雅大方,被誉为“小楷之极则”。盛名千年不衰。此书笔画隽秀挺拨,结字萧散逸宕,体势秀逸舒展,虚和简静、灵秀流美。与王羲之《黄庭经》、《乐毅论》相比,一反遒紧缜之态,神化为劲直疏秀,顾盼有致又遒劲有力,神采飞扬。明人安世凤《墨林快事》评其书曰:“笔画劲利,态致萧辣,无一点尘土气,无一分桎梏束缚。”

“碧玉版本”明万历间出土于杭州西湖葛岭南宋贾似道半闲堂旧址,所以,后人认为是贾氏所刻。此石刻石色深暗,被人美称为“碧玉”,“碧玉版本”初拓本,存字大都完好,其他石花处亦自然清晰,现藏首都博物馆。

楷书布白,最大的难处在于“疏密”二字。苏轼说:“大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有余。” 文徵明也说:“小字贵开阔,字内间架宜明整。” 在布局谋篇、疏密经营方面,王献之无疑是顶尖级别的高手,结体宽绰舒展、典雅大方,无不恰到好处。

王献之的《洛神赋》虽然是小楷作品,却是小字向大里写,大开大阖,于舒展飘逸中见优雅大度。虞世南的楷书便得益于此,《孔子庙堂碑》有明显的《洛神赋》影子。

古朴的小楷,审美境界追求着一种质朴,天真,自然,平淡的气息,厚重而不轻佻,强烈而不腻滞,朴素而不浓艳,深沉而不恣狂,含蓄而不恢奇,它不事雕凿,不装巧思,从而表现出一种朴素自然,平淡率真,浑然天成的审美境界,老庄哲学认为人与自然应处于一种亲切和谐的统一体中,而大朴不雕也是一切艺术作品的最高境界。

本文节选自网络