【雅艺】写意的力量---中国写意画的审美意蕴

写意的力量

——中国写意画的审美意蕴

写意是中国画乃至中国艺术非常重要的文化审美议题。它有着只可意会无法言传的朦胧美,它更重气韵生动,直抵心灵。理解了中国画的写意美,中国书画的魅力就在大家心里落了根。

何为写意

写意精神,无疑是中国画最重要的文化审美品格。

中国画观照世界的方式,不是对现实世界的模仿或再现,而是借助于审美对象并通过毛笔的书写性以表现艺术主体的思想意趣与精神品位。就审美的主体与客体的关系而言,中国画写意精神凸显的是主体的人性精神与抒情、谴兴、恣意的创造性,甚至于还夹杂着些许的潜意识表现性。

在无数的中国画作品中,那被物化的神与韵,生发出无处不在、无处不可感的文化与宇宙气象,其聚散、升降、屈伸、浩浩然充塞于天地之间,既有儒家的敦厚沉郁、静穆中和,也有道家的与物推移、彰隐自若,还有禅家的自由卷舒、任性旷达,更有融合时代精神的开拓进取、自由自足。中国写意艺术是诗风浩荡的中国风在造型艺术中的体现。它叙述和弘扬的是一个古老而弥新的民族之诗性追求。

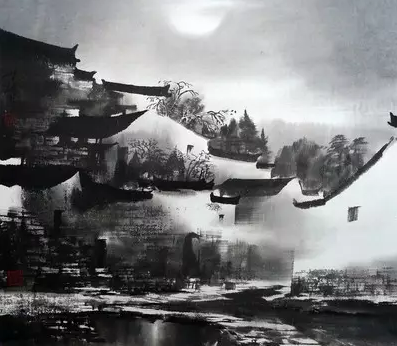

当代画家陈辉作品《皖南迷境》

写意之辩

写意相对于写实而言,写实以形似为目的,以栩栩如生为审美意象,不惜将解剖、光学、色彩学的科学手法运用到绘画中,再现当时当下的即景,写实主义在西方油画中占有重要的地位。而写意就是以意驱象,以形写神,进入宋元之后,文人画成为正统,形成一种有禅意的诗意化的语言体系,将写意推向极致。其艺术思维根源于中国古代哲学“天人合一”的世界观,艺术表现手法则体现在意象造型、书法入画和以线造型几个方面。

举一个简单的例子,山水画是中国水墨画最为凸显写意精神的画种。从山石、树木、水泽、云草中寻找人生存在的道理,寄托心灵、情感,用生命的状态表达对象,正是中国古代艺术家创作山水画本源的真实意图。由于没有象西方绘画中光影、质感、透视的约束,中国山水画更多地依靠虚实、遮挡以及不规范的大小比例关系来暗示行云、流水、山石、树木的空间,而使得对自然的表现更加肆意、主观、淋漓尽致。所谓“低仰自得,心游太空,心融融于玄境,意飘飘于白云,忘情勿我之表,纵志于有无之间。”一幅画可以从山前到山后,从山顶到山脚,一幅长卷可容下一年四季、阴晴、雨雪。它不是特定的山,特定的水。它有明暗、有表情、有灵性、更有生命,可以使欣赏者与之一起喜怒哀乐。这种神奇这种中国哲学文化所独特的眼光和心灵,你是无法在西方风景绘画中看到的。

更进一步说,写意是中国画的一种审美精神,它不是画种,也不好作为分类的依据,用水墨画画不一定能达到“写意”的境界,而工笔画和其他画种,也不一定就不“写意”。

南宋梁楷 《泼墨仙人图》,现藏台北故宫博物院。

写意不等于随意

中国画的“意象观物”不是实写,不是焦点透视下三维空间的形象塑造,而是以“意”为主,以“意”统领、重构、再造对象,并以“象外之象”为中国画写意精神的最高境界。

但是在实际创作过程中,有些画家今天往往把“大写意”或“写意”,等同于“荒率”、“恣肆”、“随兴”、“放浪”和“不似之似”等概念。这些对于中国画写意精神的误读,都忽略了对于“写”本身的极其严谨和艰辛的修炼“法度”的过程。“写意”之所以不是孩童的“涂鸦”,就在于其“写”是在符合黄宾虹所概括的“平”、“留”、“圆”、“重”、“变”等用笔法度之上的个性化与性情化的“破法”,这种“写”甚至于还体现了人性与人品的对象化。对于写意这些“用笔法度”的砥砺与修炼,甚至需要艺术家付出一生的心血与代价。唐张彦远说:“骨气形似皆本于立意,而归乎用笔”。通过行笔的抑扬顿挫、徐疾提按,笔力的轻重缓急,用墨的干湿浓淡,可以使显出力感、节奏感和韵律感的线具有抒情达意的功能。

当代画家潘天寿作品

写意的境界

“妙境”、“逸品”是自古以来品评艺术作品经常提到的“意境”,这是“写意”的真正内涵,也是品评艺术作品的最高标准。艺术品的高低、雅俗、形态以及?书画中的雍容之气,孤清之气、冷峻之气、散淡之气、朴拙之气、简远之气、深沉之气都与画家的人格品性、身世教养紧密相关,皆是艺术家的心性、修养、精神与大千世界交融、感悟的产物。只要一落笔,到完成作品,自我必在其中,这就是画如其人,字如其人的道理。自古以来,品评艺术品的高低、雅俗有两个条件,就是艺品和人品,二者合一,才属上乘。

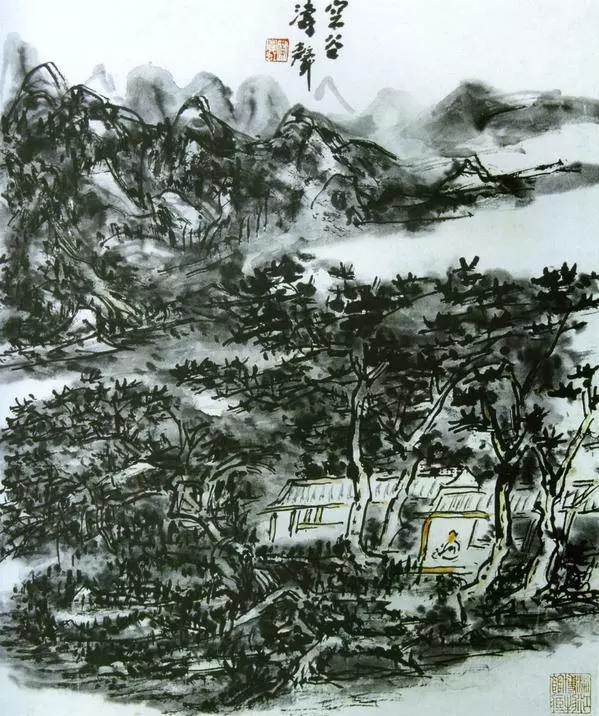

近代画家黄宾虹作品《空谷涛声》

写意的渊源

中国的写意绘画历经长期的艺术实践后逐步成形,文人的参与艺术最终奠定其在中国美学价值体系中无以伦比之地位。

早在唐代,就有以泼墨著称的画家王洽,北宋则出现了富有诗情画意和文人情趣的米氏云山,南宋写意画大家梁楷,笔墨精湛神妙,开创了水墨写意画法的新局面。

元代文人在特殊的政治氛围之下,为求得心态的平衡和情绪上的舒络,其作品野逸高致,将写意画推向了历史的高峰,大画家倪瓒云:“所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”言之凿凿,至今回响犹在。

及至明清,徐渭、八大山人、石涛的写意作品震古烁今,扬州八怪和海上画派面貌突出、风格强烈,均为后世垂范。

近现代以来,由于西方文化渗入,写意绘画各种派别呈多元之势,既有在传统的基础上自出机杼而开创新风的齐白石、黄宾虹、潘天寿,也有在西学东渐的潮流中,进行中西文化合璧的徐悲鸿、林风眠、刘海粟、李可染,大师辈出,生生不息。

写意画代表画家

梁楷

南宋人,善画山水、佛道、鬼神,因其性情狂放疏野,又十分好酒,不拘小节,人称绰号“梁疯子”。但传于世者,皆用笔草草,谓之减笔。这在当时是一种大胆的创新,丰富了人物画的表现手法,对后世的人物画创作产生了一定的影响。善用阔笔横涂竖扫,笔笔酣畅,墨色淋漓,豪放不羁,如入无人之境。虽是逸笔草草,却言简意赅,以一当十,毫无雕琢造作之气。人物神韵的体现达到了一个新的高度。传世作品有《六祖斫竹图》、《李白行吟图》、《八高僧故事图》。

倪瓒

倪瓒(1301~1374),元代画家、诗人。从小得长兄抚养,生活极为舒适,并常年浸习于诗文诗画之中,和儒家的入世理想迥异其趣,故而一生未仕。 倪瓒洁癖成性,服巾日洗数次,屋前后树木也常洗拭。倪瓒48岁时,家道没落,陷入窘境,而绘画却进入成熟期。其画法疏简,格调天真幽淡,以淡泊取胜。作品多画太湖一带山水,构图多取平远之景,善画枯枝索木、竹石茅舍,景物极简。其画多以干笔皴擦,笔墨极简,所谓有意无意,若淡若疏,形成静穆萧疏一派。

倪瓒的绘画开创了水墨山水的一代画风,在倪瓒的画论中,他主张抒发主观感情,认为绘画应表现作者“胸中逸气”,不求形似(“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”)。倪瓒绘画实践和理论观点,对明清数百年画坛有很大影响,与黄公望、吴镇、王蒙并称元代四大家,明代江南人以有无收藏他的画而分雅俗。

徐渭

徐渭,明代诗人、画家、书法家、军事家、戏曲家,号“狂禅居士”、“青藤道士”。与解缙、杨慎并称“明代三大才子”。

少年时天才超逸,入徐氏私塾读书,“六岁受《大学》,日诵千余言”“书一授数百字,不再目,立诵师听。” 十岁仿扬雄《解嘲》作了一篇《释毁》,性格豪放,“指掌之间,万言可就。”

徐渭生性狂放,性格恣肆,但他在书画、诗文、戏曲等方面均获得较大成功。他的诗,袁中郎尊之为明代第一,他的戏剧,受到汤显祖的极力推崇,至于绘画,他更是我国艺术史上成就最为特出的人物之一。郑板桥对徐文长非常敬服,曾刻一印,自称“青藤门下走狗”;近代画家齐白石曾说:“青藤、雪个、大涤子之画,能横涂纵抹,余心极服之,恨不生前三百年,为诸君磨墨理纸。诸君不纳,余于门之外,饿而不去,亦快事故。”

他的写意水墨花鸟画,气势纵横奔放,一气呵成,驱墨如云,气势逼人,同时又恰如其分的驾驭笔墨,轻重、浓淡、疏密、干湿极富变化。墨法上既呈随意浸渗的墨晕,又见控制得宜的浓淡。虽然被徐渭自称“戏抹”,然而在写意中仍生动的传达出了花果的不同秉性和生韵。

徐渭的身世、才情和内心的寂寞很难几句话便将其概括到位,一首《题墨葡萄诗》似乎可以作为他一生的写照:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”

八大山人

八大山人,清代著名画家,清初画坛“四僧”之一,“八大山人”是他名号之一。他生于1626年,卒于1705年,为明朝皇族江宁献王朱权的后裔,是第九世孙。19岁时国破家亡,心情悲愤,便装哑扮傻,不与人语,23岁在奉新山出家为僧。

八大山人善画山水和花鸟。他的画,笔情恣纵,逸气横生,章法不求完整而得完整。他的一花一鸟不是盘算多少、大小,而是着眼于布置上的地位与气势,即是否用得适时,用得出奇,用得巧妙。如在绘画布局上发现有不足之处,有时用款书云补其意。八大山人能诗,书法精妙,所以他的画即使画得不多,有了他的题诗,意境就充足了,他的画,使人感到小而不少,这就是艺术上的巧妙。

50岁至65岁为中期,画风逐渐变化,喜绘鱼、鸟、草虫、动物,形象有所夸张,用笔挺劲刻削,动物和鸟的嘴、眼多呈方形,面作卵形,上大下小,岌岌可危,禽鸟多栖一足,悬一足。65岁以后为晚期、艺术日趋成熟。笔势变为朴茂雄伟,造型极为夸张,鱼、鸟之眼一圈一点,眼珠顶着眼圈,一幅“白眼向天”的神情。他画的鸟有些显得很倔强,即使落墨不多,却表现出鸟儿振羽,使人有不可一触、触之即飞的感觉。这些形象塑造,无疑是画家自身的写照,即“愤慨悲歌,忧愤于世,寄情于笔墨”。

20世纪中国画因接受西方写实绘画而转向对于现实世界的表现,中国画的意象观物与笔墨精神也在这种世纪转型中获得新生。然而,问题的另一面则是,中国画的纯粹性在被异质文化的现代性消解之后,写意精神也出现了不可逆转的式微。在当下,写意精神已成为中国画现代性转型中流失最为严重的中国艺术传统。在某种意义上,如何理解传统中国画的写意精神以及怎样在中国画的现代演进中传承这一东方艺术的精髓,已经成为展延中国画当下性的重要命题。

(本文借鉴了尚辉先生《中国画写意精神的坐标基点》中部分观点文字)