扇,古时文人“凉友招清风”的诗意物件,如朱熹说,“动摇便是用,放下便是体”,静作书画,动成风。温润竹制的扇骨,淡雅、雅致的扇面,好似盈尺间的博雅气韵,动静之间,便是一夏的幽凉。

“扇”字,《说文》:“扇也, 从户从羽”,又说: “扇, 扉也。……用竹苇曰扇”。据考古资料证实,扇子的应用不晚于新石器时代陶器出现之后。晋人崔豹所注的《古今注》中有“舜作五明扇”之说, 但出土的实物中, 最早的是东周、战国时期的铜器上画的长柄大扇。

汉代时, 扇子从王宫走到民间,尤其是纨扇和团扇, 制作都很精美, 所用材料也很讲究。到了唐代, 扇子的种类和形状多了起来,素罗扇、碧纱扇、福寿扇和蝉翼扇,等等。宋时,折扇出现后, 不少书画家、文人墨客都留下了精美的作品, 流传于后世。明清时期, 扇子的种类之繁多、制作之精美更是远胜于前代, 扇子逐渐具有了很高的艺术价值和收藏价值。不仅扇面, 扇股、扇柄、扇坠和扇袋等, 无一不体现出精美的艺术。

羽扇-----羽扇纶巾见英雄

《太平御览》卷七○二引晋裴启《语林》:"诸葛武侯与宣王在渭滨将战,武侯乘素舆,葛巾,白羽扇,指挥三军。"后因以"羽扇纶巾"谓大将指挥若定潇洒从容。

谈起羽扇,人们必定会想起诸葛亮。相传诸葛亮的羽扇是其夫人赠送,上书三十六计, 遇事便摇一摇,自然计上心头。某种程度上,羽扇成了诸葛亮智慧、谋略的代名词。

18-19世纪出口欧美 羽扇 美国波士顿博物馆藏

羽扇至今已经有三千年的历史。文震亨《长物志》卷七:“扇,羽扇最古。”“扇”字从“羽”也证明了扇子大家族中,以羽扇的出现为最早。所用之羽不同,品类高下殊异,常见者莫过于鹅毛扇和雕翎扇。鹅毛扇以白鹅翎羽制成,也有呈灰色者,形状有圆形、腰圆形、鸡心形、佛手形等。雕翎扇较为高档,羽色或纯黑,或褐色,十来羽便可辑而成扇。

18-19世纪出口欧美 羽扇 美国波士顿博物馆藏

据清·王廷鼎《杖扇新录》记载:“雕翎扇:咸同以来,都下盛行雕扇,王公大臣皆用之。一羽长尺外,阔一二寸。扇形长方,一扇列九羽为率,价须十金。若七羽、六羽者尤贵。羽出北口,赭质而白章,亦有黑白各半,又有上下全黑、中间寸许白者,名‘玉带’,值数十金,甚有至百金外者,柄用象牙。”

清 羽扇 美国波士顿博物馆藏

纨扇----与古典女子的相遇

纨扇,古扇名,又称团扇、罗扇、绢宫扇,出现于羽扇之后,折扇之前。大多制作精细,扇面用洁白的丝绢,边框及柄以竹制,装饰华美。“近世士民通用,素绢两面绷之,或泥金,或瓷青湖色,亦有月圆、腰圆、六角之形,皆嵌名人书画其上,名曰‘团扇’。柄用梅烙、湘妃、棕竹居多,亦有洋漆、象牙之类。”

唐 纨扇《京畿瑞雪图》 故宫博物院藏

团扇的出现,一直到清末民初,女子与其有着不解的情缘。扇是女子最中意的定情信物,用扇诗表达儿女情长,赋予了美好的意义。在初唐永泰公主墓的壁画里,执纨扇的女子;周P《挥扇仕女图》中嫔妃们持扇的慵懒姿态;男性画家的仕女图中,女子把扇的各种姿态,温婉雅致,闲逸柔媚而不做作。女性执扇成为了展现女性美的独特视角,释怀着女子的性情。

清 纨扇 美国波士顿博物馆藏

汉乐府《怨歌行》中:“新裂齐纨素,鲜洁如霜雪。裁为合欢扇, 团团似明月。出入君怀袖, 动摇微风发。常恐秋节至, 凉飚多炎热。弃捐箧笥中, 恩情中道绝。”班婕妤以一个女子的口吻哀诉, 对比自己的处境与扇子,将自己比作被遗弃的女子,男子需要时才带在身边, 不需要时则“弃置箧笥中”。“扇”此时所代表的符号意义,让人有感而发。

清 团扇 粤绣百鸟图

团扇不仅仅是画,刺绣和编织也体现着妇女手工精绝的一面。团扇上的刺绣、缂丝、编织,清代宫廷中存留了许多精湛技艺,让人看了不禁一叹三击掌。袅娜的仕女凭栏凝思、石缝间生长的兰草、月下一剪梅的疏影横斜……团扇文化所蕴藏的内敛含蓄之美,使人顿生“团扇不摇风自举”的遐想。

紫檀镶银丝宫廷扇

折扇----文人清玩、怀袖雅物

关于中国折扇的出现存二种说法。

一是折扇为外来物,折扇之名始见于宋代,宋以来许多文献均指出折扇产自日本或高丽。宋代赵彦卫《云麓漫钞》中有记载:“宋人用折叠扇,以蒸竹为骨,夹以绫罗,贵家或以象牙为骨,饰以金银。

另一种是南北朝时期的腰扇即折扇,胡三省《资治通鉴音注》:“(南齐高帝时)腰扇,佩之于腰,今谓之折叠扇”,并据《南齐书·刘祥传》中腰扇的记载,断定南朝已存在折扇了。

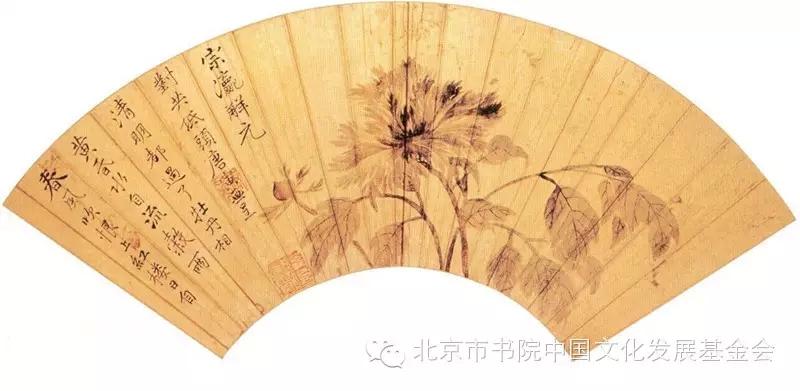

明 唐寅 芍药花扇面

曾几何时,“士大夫"阶层带来的自由、闲适、浪漫的人文风气,冲击着当时作为统制的“理学"思想。文人用画笔抒发他们内心当中或豪迈或抑郁的情绪,“知画之为物。是性灵者也,思想者也,活动者也,非器械者也,非单纯者也”。文人扇在此时的出现,以其丰富的内涵,集中了一个扇文化。扇面成为文人墨客与字画诗词的独特结合,经过近两千年的演进,承载了无数文人学者、名士俗子的精心之作或信手涂鸦,成为文人书写字画的特殊载体之一。

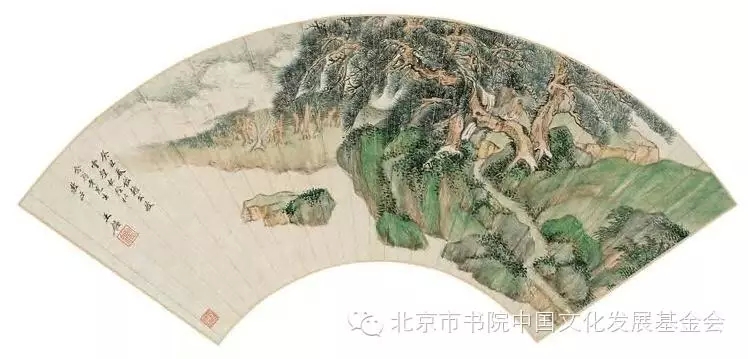

明末清初 王鉴《云壑松阴图》扇面

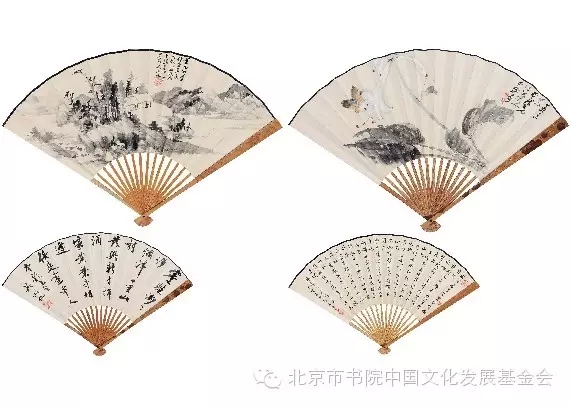

一个时期,扇文化被扇面文化所代替,其扇形绘画就是代表之一,之后扇骨的配置与扇艺术的与时俱进,促进了折扇的繁荣发展也提升了其艺术地位。画家们几乎没有不在扇面上泼墨挥毫,“明四家”,近现代的张大千、吴湖帆、傅抱石、潘天寿、黄宾虹等画扇高手,将这一具有文人气质的怀袖雅物推向了一个高峰。

明末清初 陈洪绶 竹梅图成扇(上有乾隆预览之宝,扇背有乾隆题诗)故宫博物院藏

文征明曾给学生朱郎的书简写道:“扇骨八把,每把装面银三分,共该二钱四分。又空面十个,烦装骨,该银四分,共奉银三钱,烦说于干当干当。征明奉白子郎足下"。

唐寅曾在一首诗中写道:“十朝风雨苦昏迷,八口妻孥并告饥。信是老天真戏我,无人来买扇头诗。”诗中虽然透露出这位江南才子当时的凄凉的心境,但也可见,当时的吴门画家在扇面上进行书画是很普遍的事。

1947年 张大千、吴湖帆 蝶恋花·山水成扇两把

18世纪初,酷爱中国艺术的国王乔治一世和安妮女王,使中国折扇成为宫廷中最受欢迎的工艺品。扇文化记录着中国古文明形象同时,更拉近了世界的交流。如今它不再是祛暑、招凉的首选,但小小的扇面方寸之中依旧是片清净的世界,带着中国独有的文逸超俗、古雅意蕴……

转载请注明出处