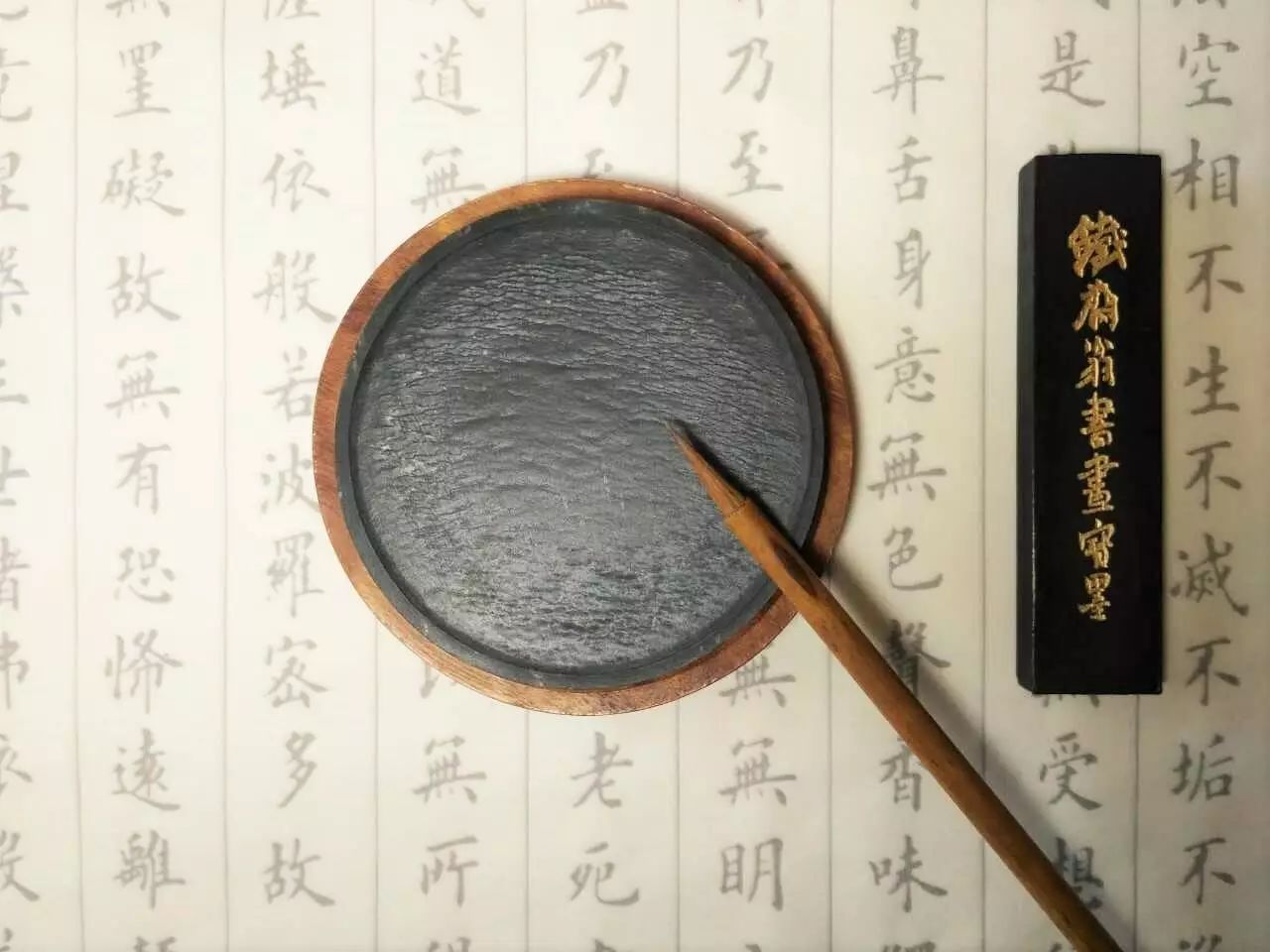

乾隆有诗:“云移溪树侵书幌,风送岩泉润墨池。”

此诗读来,即使不写不画,也能体会“非人磨墨墨磨人”的那份静逸。

宋四家蔡襄诗赞龙尾砚:“玉质纯苍理致精,锋芒都尽墨无声。相如闻道还持去,肯要秦人十五城。”中国历代文人以砚为田,朝耕夕种,以砚为友,相濡以沫。

更有明代陈继儒说:文人之有砚,犹美人之有镜也。

朱戎就是这样一个文人。

2016年8月10日,书院书房,朱戎静静坐在那里,向我们娓娓道来,从歙砚的料与工到文房与书画,到历代书家书风,从下午三点一直聊到晚上九点,窗外白杨树上的光影不断变幻,由明至灭,我们被裹挟着,在文房的广袤世界里惊叹不已。

采访提纲在她这里完全不需要。

我不知道该如何描述那种状态,因为基于我不长不短的采访经验,各个领域名气或大或小的采访对象,朱戎这样的人却是第一次见。

“学不如好,好不如痴”或许比较准确,文房的一切于她而言恰如相交多年的老友,知根知底,相坐两无言也不会尴尬。

“砚”这颗种子

看着朱戎如痴如醉地向我们介绍砚,你很难想象她是对外经济贸易大学的MBA,曾是联想集团、北青传媒的职业经理人。

2012年底,朱戎放弃年薪几十万,辞职开始做她喜欢的事,研究文房研究砚。

冥冥之中,她觉得终将会有这么一天。因为砚的种子在这之前早已埋下生根。

和同龄人不同,朱戎从小就喜欢手工、书画,对艺术有天生的鉴赏力。她说这得感谢未曾谋面的姥爷。姥爷是当时上海的一位金融家,喜欢收藏,这种基因遗传给了她。

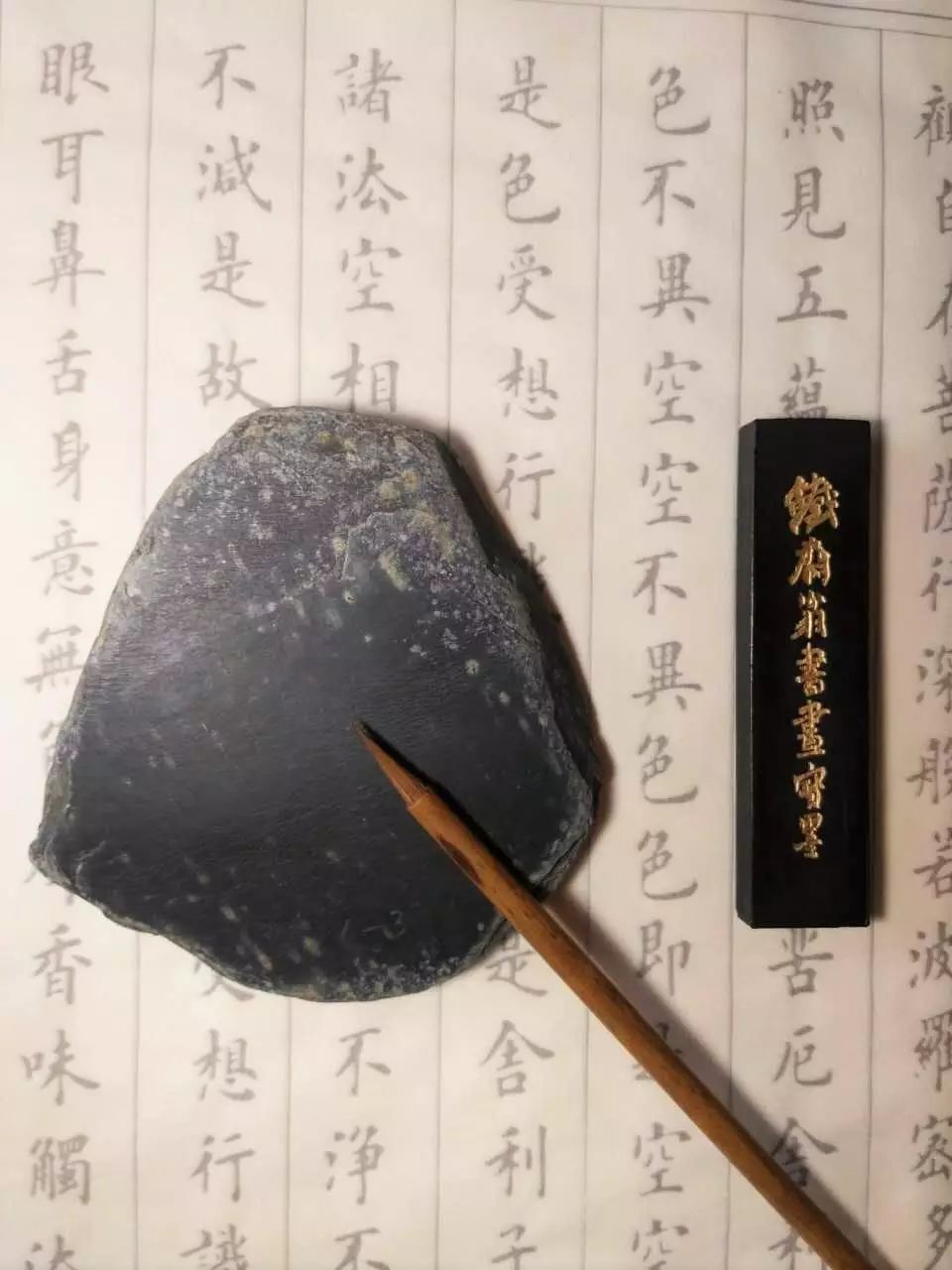

2003年前后,朱戎开始对奇石感兴趣,逛遍了北京大大小小的市场。一次在大钟寺,她被一块砚石迷住了,忽然发现奇石只能把玩,而砚石不同,它和书画的关系,它和中国传统文化的关系源远流长。于是,她花了500块,买了平生第一块砚石。

歙砚,水舷坑,水波纹圆砚。

歙砚原石砚料,水舷坑,水波金星,随形砚。

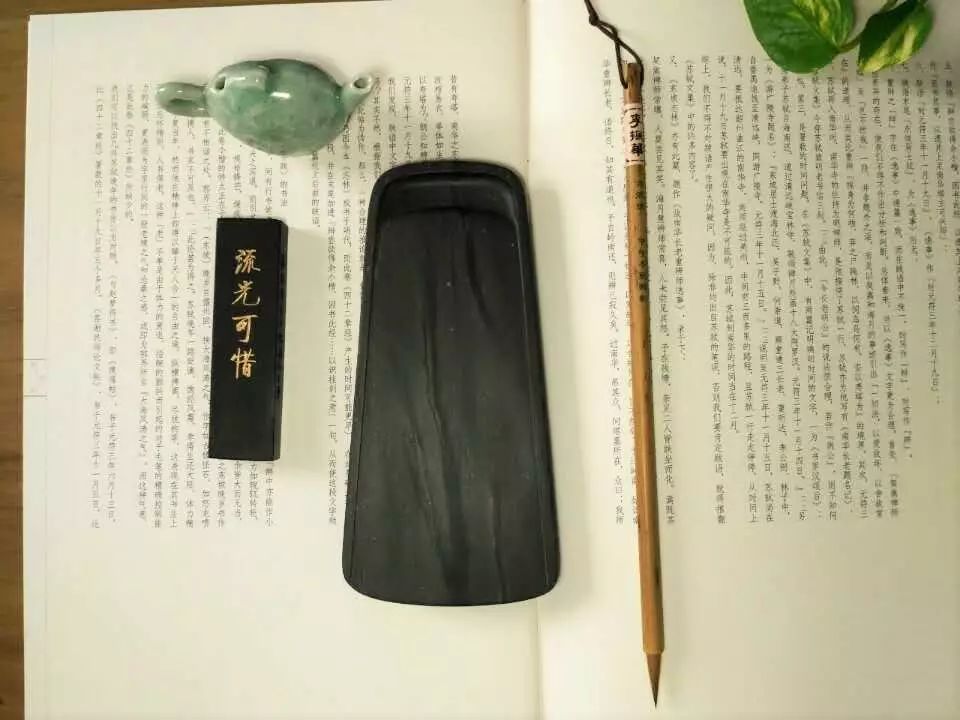

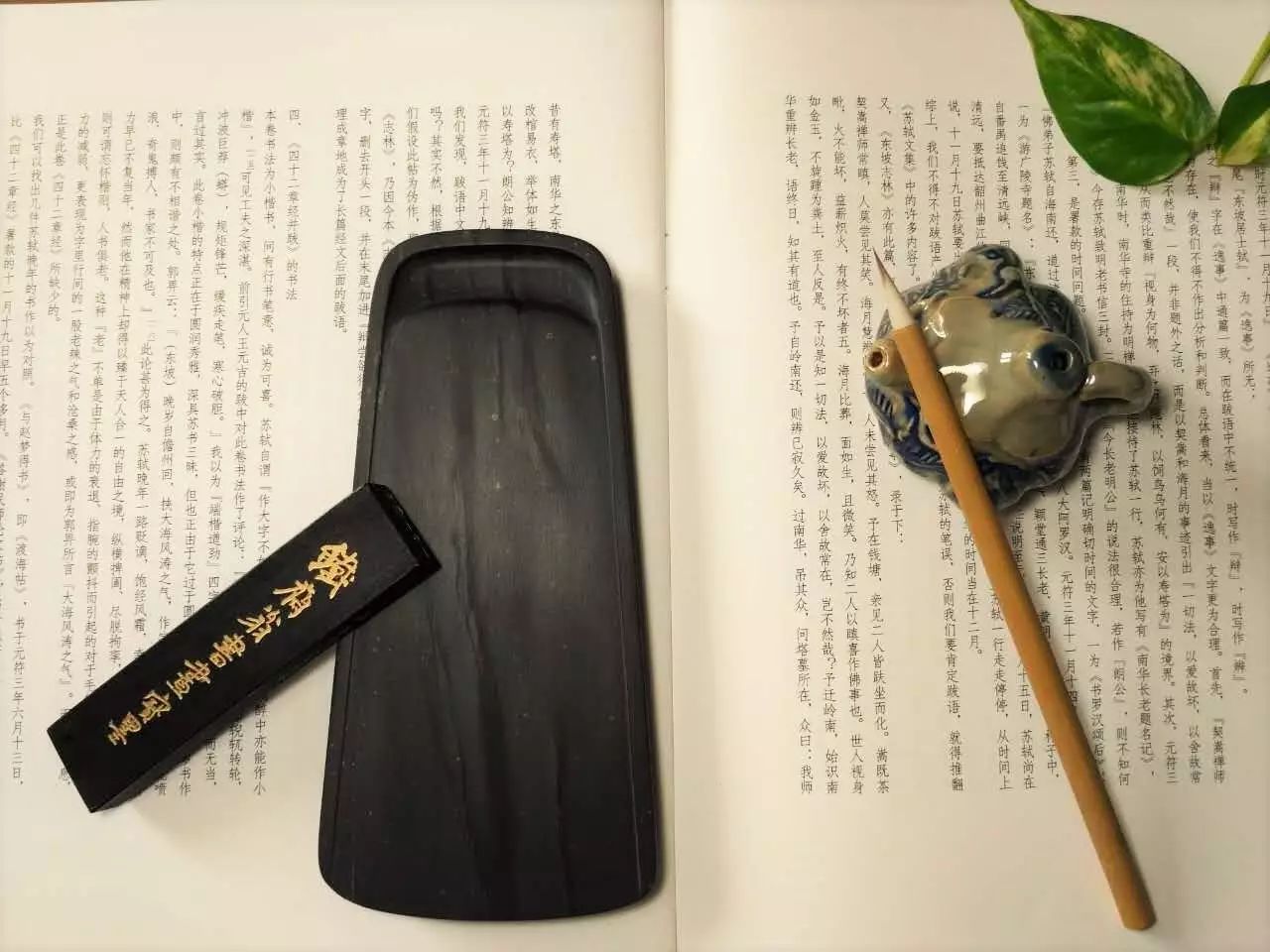

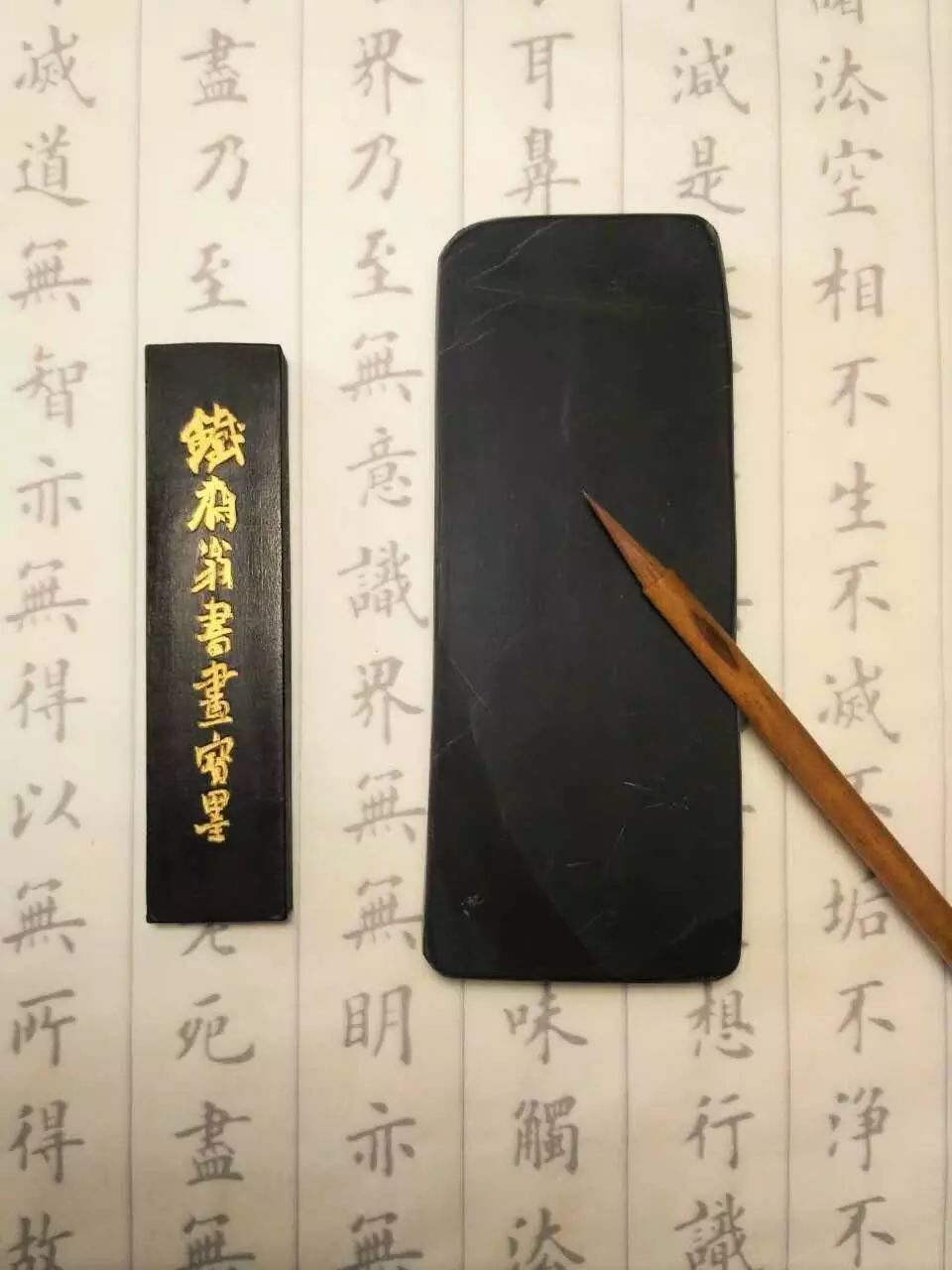

2013年,她辞职开了自己的店,取名“尚书房“,以砚会友。她给小店定位不是收藏品,也不是文具,而是有品质的有讲究的文房用品。虽然她个人以收藏砚为主,但是她认为“器以用为上”,所以她的店笔墨纸砚文房清供应有尽有。她希望自己的店可以让更多人了解文房,了解书画。

开店伊始,每售出一块砚,她就像嫁女儿一样,心中有点不舍。

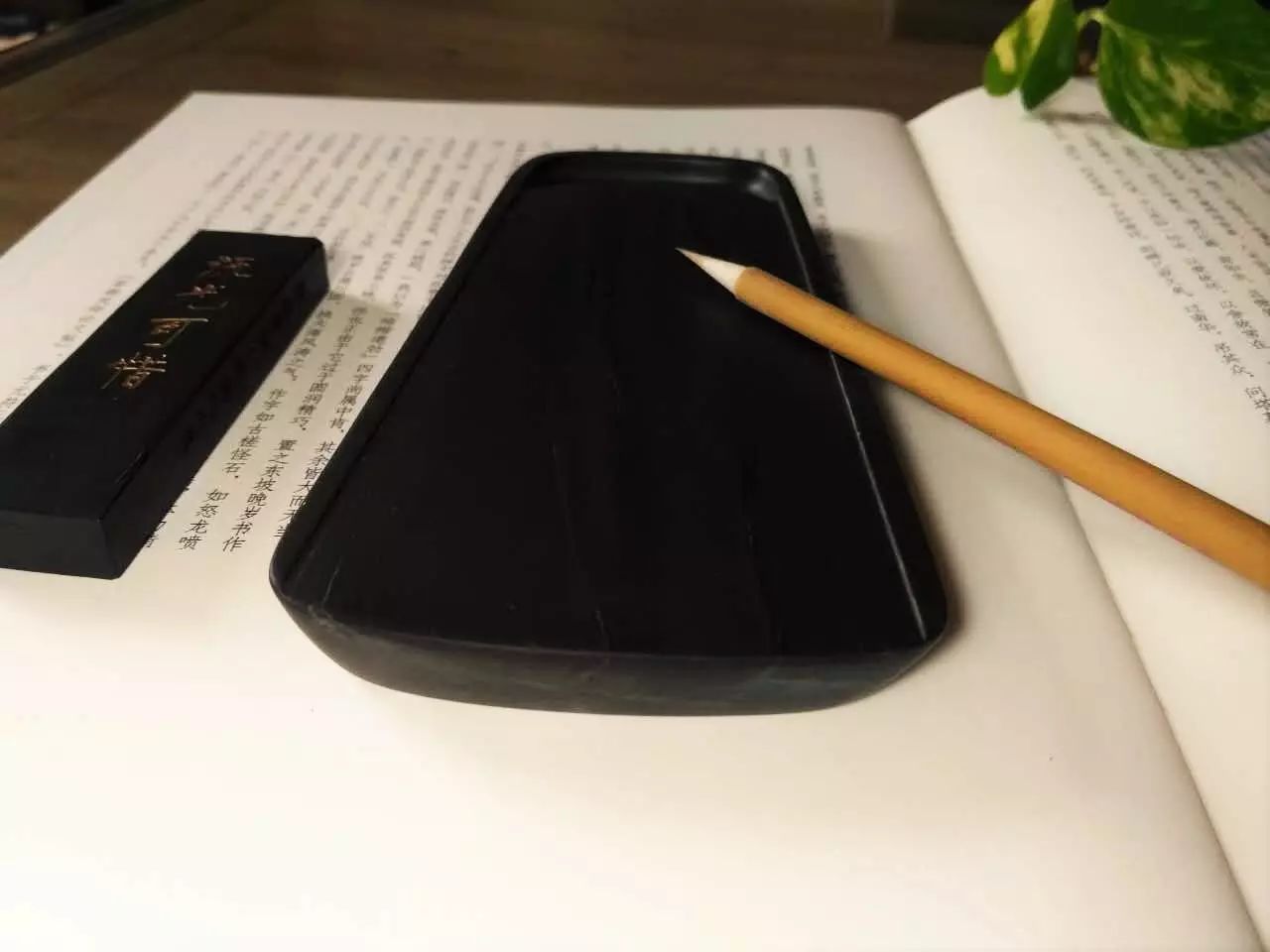

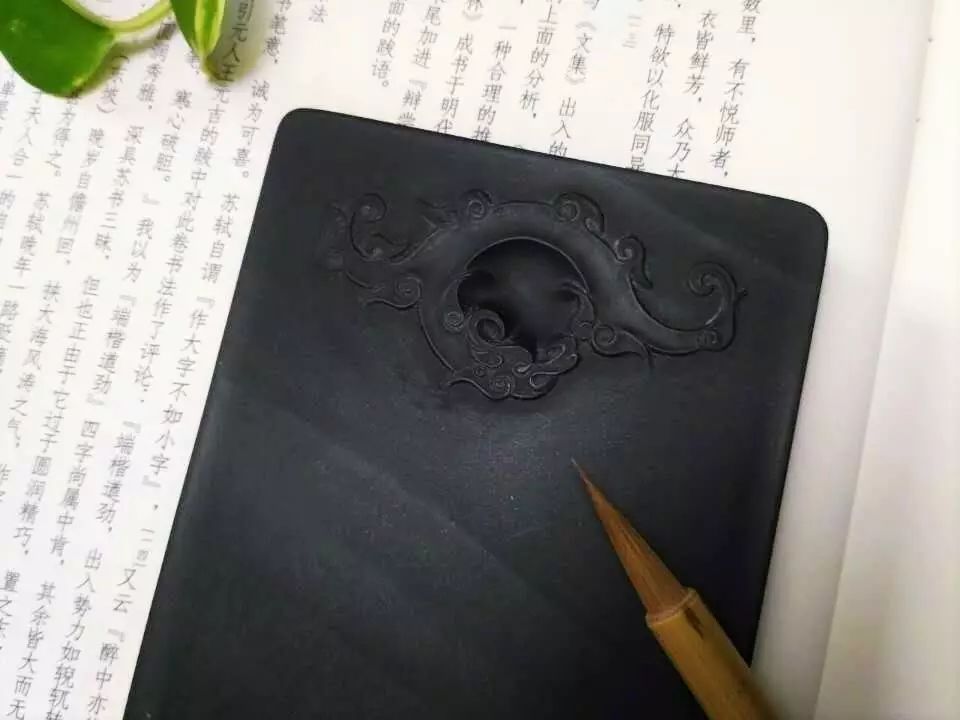

这种“不舍”于外人而言,很晦涩。当她将砚台从袋子中拿出来那一刻,我理解了。那些砚台,小的盈手可握,大的也不过尺余,观之如玉般秀润,抚之如婴孩肌肤,呵气生云,贮水不涸。

朱戎捧起其中一块,说道,“这方琴形砚,有眉纹如曼妙的琴弦,有金星如漫天的雪花。朱戎本想为这方砚刻上“天籁之音“的砚铭,但又怕局限了人的想象力。遂作罢。”

她那凝视的眼神,以及抚触的动作,直令观者动情。

歙砚,水蕨坑,眉纹金星,琴形砚。

走着,走着,渐入妙境

婺源县砚山村,雾气缭绕,村旁芙蓉河水流湍急。这里采石制砚已有1200多年的历史,古人曾留下 “龙尾歙砚天下冠”的赞语。家家户户都收藏砚石,摆弄砚石,而且门口都有几块砚石,在雨水中被不断打磨。

这个村,朱戎几乎每年都会去两次,当地很多人都认识她。每一趟她都会淘回很多砚料珍品,十多年来已有上千块。

歙砚,金星坑,彩带,玉壁砚。

收得多了,看得多了,再加上不断从砚学书籍和博物馆中学写,朱戎逐渐建立了自己的一套鉴赏砚台的标准。

朱戎说:“砚之美,在其质,在其形,在其工,在其品,在其铭。”

有些买家开口就问店里哪方砚最贵?现在还有人磨墨写字吗?朱戎总是耐心细致地给他们介绍文房鉴赏和使用的知识。

歙砚,碧里坑,太史砚。

歙砚,金星坑,给龙尾原石石板。

现在一些人打着文化旗号,大行追名逐利之事,朱戎都看在眼里。但她始终淡淡的,即便她的小店突然被要求搬迁,她的反应也是淡淡的。她有自己的一个广袤世界,那里面有她钟爱的笔墨纸砚、文房清供。

清代金农说,“文房之用,毕生相守”。

朱戎乐守在她的文房之中。