北京市书院中国文化发展基金会

獭祭鱼,雁北向,草木萌动。

天一生水,东风解冻,散落为雨。

农家备桑耕,桃树待夭华。

小楼一夜听雨,池塘水绿阶青。

残宵更漏天明,旅人擎伞独行。

此时节,润物无声,野径成泊。

待看花繁锦簇时,街巷杏花声。

听雨

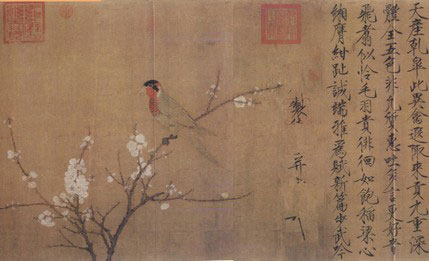

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

唐•韦应物《滁州西涧》

雨水节气的到来,雪花纷飞、冷气浸骨的天气渐渐消失。杜甫云:“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”在这万物萌芽之时,春雨伴着和风,细细的、悄无声息的滋润着万物。一个“好”字,不但赞美“雨”,更将那些为所需之人送上及时雨的人称颂。诗人盼望这样的“好雨”,人们更喜爱这样的“好雨”。

折花

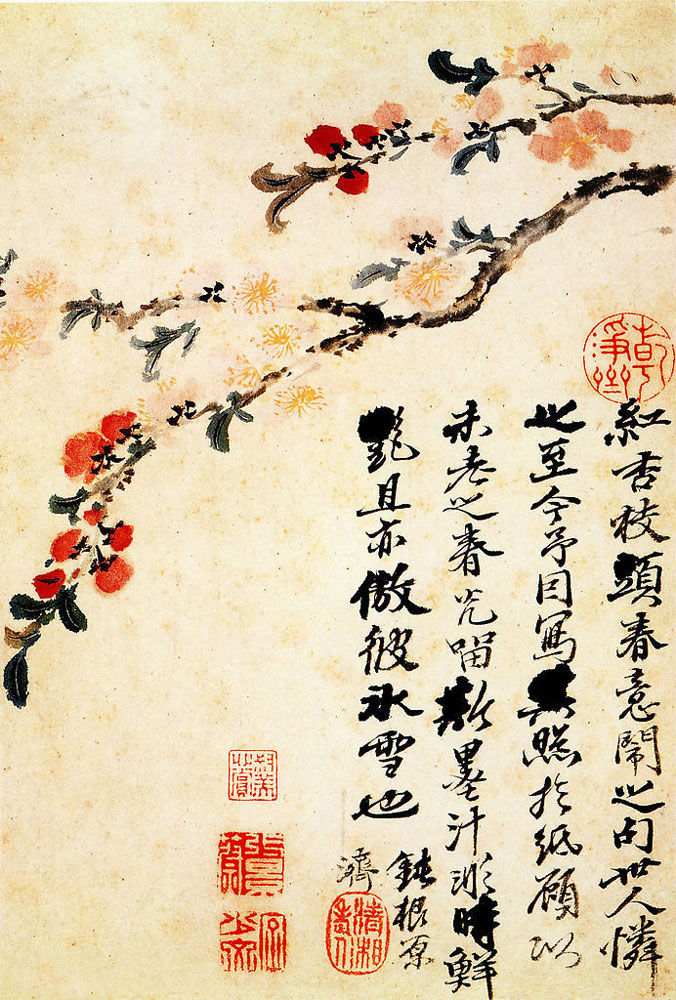

二月:桃夭。玉兰解。紫荆繁。杏花饰其靥。梨花融。李能白。

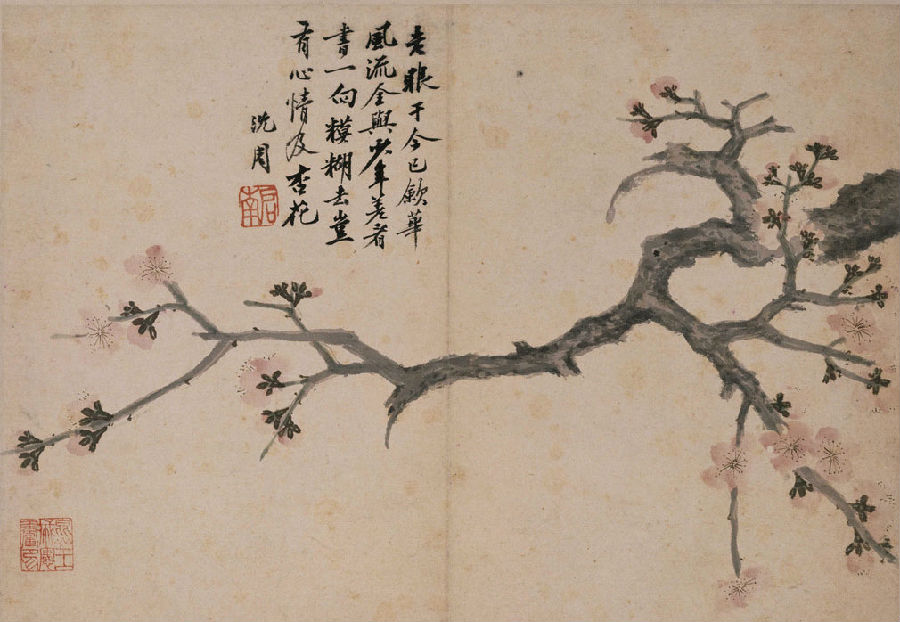

花的买卖不知始于何时,但唐宋时期已常见,市上有各种花卖,街市盛行卖花吆喝声。在古人眼里,杏花虽迟开于梅花,但它是真正的春天之花,因而独卖杏花声每每被诗人单独列出来。

杏香中,绿杨影里,画桥春水泠泠。

深沉院满,风送卖花声。

赵良玉《满庭芳》

欧阳修说:“谁道梅花早?残年岂是春。何如艳风日,独自占芳辰。”融融春日里最先单独叫卖的花,常给人以非常深刻的印象。当春风吹拂,春雨降临,人们自然想到杏花的开放,想到杏花的第一声叫卖。

当陆游住在临安客舍中听到一夜春雨,“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”。杏花会在春雨的滋润下一夜开放,明日的街巷中准有杏花的叫卖声,浓浓的春意也便来了。

赏曲

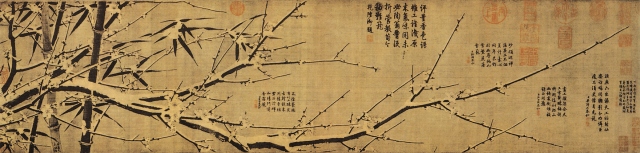

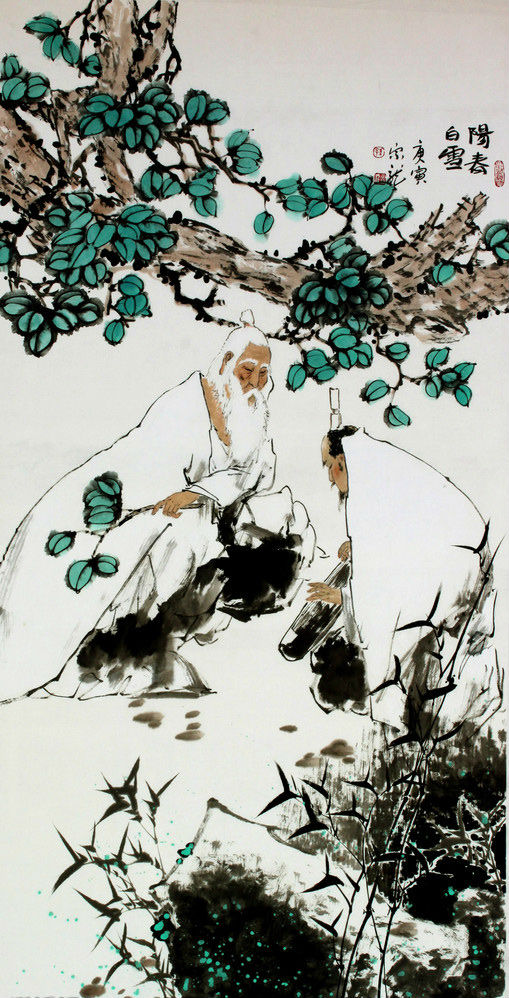

《阳春》取万物知春,和风淡荡之意;

《白雪》取凛然清洁,雪竹琳琅之音。---《神奇秘谱》

古曲《阳春白雪》在很多书籍里被解题时,都称它以清新流畅的旋律、活泼轻快的节奏,生动地表现了冬去春来,大地复苏,万物向荣,生机勃勃的初春景象。很显然这仅是字面上的题解了,阳春白雪的典故和琴曲《阳春白雪》年代相隔太远,已无音乐上的关联。

典故来自《楚辞》中的《宋玉答楚王问》一文。楚襄王问宋玉,“先生有什么隐藏的德行么?为何士民众庶不怎么称誉你啊?”宋玉说:“有歌者客于楚国郢中,起初吟唱‘下里巴人’,国中和者有数千人。当歌者唱‘阳阿薤露’时,国中和者只有数百人。当歌者唱‘阳春白雪’时,国中和者不过数十人。当歌曲再增加一些高难度的技巧,即‘引商刻羽,杂以流征’的时候,国中和者不过三数人而已。宋玉的结论是,“是其曲弥高,其和弥寡。” 《阳春白雪》等歌曲越高雅、越复杂,能唱和的人自然越来越少,即曲高和寡。

古人的讨论目的显然不是乐曲本身,而是强调雅与俗之间的差距,并为自己不被世人承认的才德辩解。不同的欣赏者之间审美情趣和审美能力存在着巨大差异,乐曲的艺术性越高,能欣赏的人就越少。就如凡世间伟大超凡者,往往特立独行,其思想和行为往往不为普通人所理解。不得不承认,这种差异又和欣赏者的主观趣味有很大关系,有时很难得到一个客观公允的评价。当然高雅的艺术自有其价值,时代愈久,愈弥足珍贵。

微信扫一扫

关注该公众号