【雅乐】谁传广陵散,清旷自高古

《广陵散》是最古老、最著名的古琴曲之一,最早出现的年代大约为东汉后期,后名列中国古琴十大名曲。

广陵,应是指古代的广陵之地,治所在今天江苏扬州。散,一泛指操引乐曲,一泛为散乐,即先秦时期已有的民间音乐。“广陵散“即指流行于广陵地区的民间音乐。该地区的古琴音乐至今叫做广陵乐。

今存《广陵散》曲谱,最早见于明代朱权所编的曲谱汇集《神奇秘谱》中(1425年),书中提到《广陵散》“世有二谱,今予所取者,隋宫中所收之谱。”

历史上此曲曾在清代绝响一时,直到1954年著名古琴家管平湖先生按《神奇秘谱》整理、打谱、复原,令此佳音重返世间。

《广陵散》的各曲段分为井里(聂政故乡)、取韩、投剑、亡身、含志、烈妇、沉名、峻迹、微行,与聂政刺杀韩相的整个过程大致相切合,所以古来琴曲家即把《广陵散》与《聂政刺侠累》看作是异名同曲。

琴曲由来

《史记·卷八十六·刺客列传第二十六》中记载,聂政是春秋战国时期齐国著名的任侠刺客。当时韩国大臣严遂(字仲子)与韩相韩傀(字侠累)产生了仇隙。严仲子寻访侠士到聂政处,表明刺杀侠累之心。聂政原本为一市井“屠狗辈”,因要赡养老母,故拒绝了严仲子的厚礼。后聂母辞世,严仲子亲执子礼,协助聂政安葬母亲。此番礼遇,聂政自然要回报,因此他“将为知己者用”,誓死报答严仲子。三年孝满后,前往韩国刺杀侠累。

聂政直入韩府刺死侠累后,被众兵围住。为了不连累与其容貌相似的姐姐,聂政自毁其容。

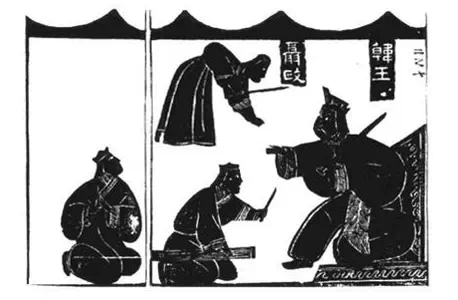

聂政刺韩王。山东武氏祠汉画像石拓片,选自《金石索》

在东汉蔡邕的《琴操》里,这次刺杀演变成另一则民间故事。在这则故事里,聂政杀的不是韩相,而是韩王。聂政也不是为严仲子而行刺,而是为父报仇。原来聂政的父亲为韩王铸剑,由于不能及时交付而被杀。于是聂政成了遗腹子。长大后聂政在山中遇到了仙人,学会了鼓琴的绝艺。聂政还掌握了异容术,变得无人认识自己。一天聂政在闹市鼓琴,“观者成行,马牛止听”。韩王听说后立即召见了聂政,命聂政当众鼓琴。这时聂政取出琴中藏匿的剑,一举刺杀了韩王,为父亲报了仇。后来伏在聂政尸体上恸哭不止的不是姐姐聂荣,而是聂政的母亲。这个故事被蔡邕取名为“聂政刺韩王”。

虽然故事情节与史书的记载大相径庭,但《广陵散》一曲主要表现的内容,如取韩、亡身、含志、烈妇、沉名、投剑等,并未因故事的走样而减色。

旷古绝音

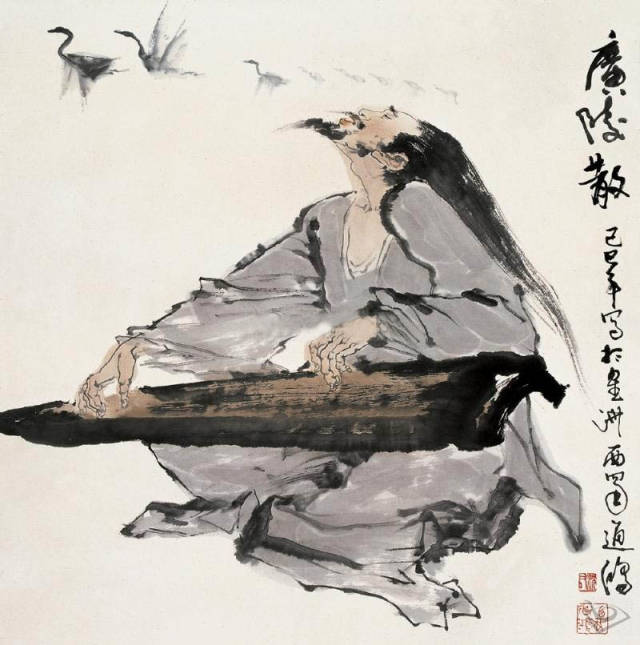

聂政的故事是如何与《广陵散》联系起来的尚不清楚,但六百多年之后西晋文人嵇康和《广陵散》的关系密不可分。“竹林七贤”之一的嵇康,隐逸避世,不齿与官场为伍;曾被钟会指责为“上不臣天子,下不事王侯”。最终被卷入一场官司而被处以死刑。

《世说新语·雅量第六》中记载,“嵇中散(嵇康)临刑东市,神气不变,索琴弹之,奏《广陵散》。曲终,曰:‘袁孝尼尝请学此散,吾靳固不与,《广陵散》于今绝矣!’太学生三千人上书,请以为师,不许。文王亦寻悔焉。”

镜心作 广陵散

嵇康曾著有《琴赋》和《声无哀乐论》,主张音声来源于自然的本质,而与喜怒哀乐等主观情感无关。

传说这首曲子是嵇康在洛阳以西的一个小地方夜宿时得到的。晋葛洪在《嵇中散孤馆遇神》写道嵇康月夜散步,忽闻谷中琴声幽幽,玄乐绵绵。寻声觅去,至一茅舍。屏息静听,恐乱仙音也。曲终,一清丽女子开门曰:“先生光临寒舍,不胜荣幸。请入内稍坐”。康喜遇知音,欣然入室。备茶对坐,方知是谷中女巫。虽人鬼殊途,竟一见如故,彻夜长谈。或论天地自然生死轮回之法,或证诗词音律琴棋书画之妙。神巫曰:“见先生爱琴,吾另有《广陵散》相赠。此乃天籁之音,曲中丈夫也,不可轻传。”

本文内容曾参考林西莉《古琴》

上一篇:【雅乐】箜篌,古老的东方竖琴

下一篇:【雅乐】中国音乐活化石---南音