【雅器】寸天厘地,内有乾坤―内画鼻烟壶

鼻烟壶,顾名思义,即盛放鼻烟的器皿。鼻烟是在研磨极细的优质烟草末中,掺入麝香等名贵药材,并在密封蜡丸中陈化数年以至数十年而成,气味醇厚、辛辣,具有明目、提神、辟疫、活血之功效。鼻烟在明代中叶由意大利传教士利玛窦带入中国,随着鼻烟在中国的流行,盛清时期,西洋各国及罗马教廷常以鼻烟和鼻烟盒进献朝廷。

鉴于以鼻烟盒盛装鼻烟并不十分理想,人们便将明朝人用来装平安散、驱风油一类的敛口小药瓶加以改良,成为我们现在所见的鼻烟壶形式。瓶盖用软木塞塞紧,软木塞中间插上一根小长把细匙,好舀出鼻烟,或盛在小碟上,或盛在手心里,再捻出一些入鼻嗅用。

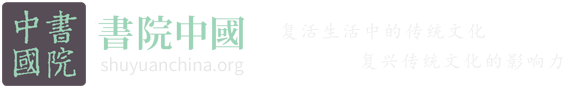

周乐元 内画鼻烟壶 台北故宫藏

鼻烟壶最初以玻璃材质见多,传入中国后,逐渐出现翡翠、玉石、瓷器、漆器、水晶、竹、木、牙、金属等其他材质,其形制也越来越丰富精美,观赏价值逐渐超越其实用价值。上至皇室官员,下至乡绅百姓,都将配有上乘的鼻烟壶视为雅事。清代中晚期时,被上层统治者奉为大雅的内画鼻烟壶出现。

内画鼻烟壶起源

关于内画鼻烟壶的起源,有着这样一个传说。相传乾隆末年,北京有一位能书善画的文人嗜好鼻烟,因家道中落无钱购买,只能取出之前用过的玻璃鼻烟壶,用竹签掏挖沾在壶壁上的烟垢来解瘾,久而久之,壶壁上边留下了道道纹理,不经意间留下的划痕竟似一幅竹兰图,受此启发,他便尝试在内壁上绘画,内画鼻烟壶因此产生。

仿刘守本 内画鸡声茅店夜图鼻烟壶

内画鼻烟壶,也叫里画鼻烟壶,是在玻璃制鼻烟壶的内壁作画。作画前,要先以金刚砂和小钢珠倒入壶内摇晃,让表面变粗糙,颜料容易附着,再以特制有弧度弯头的细尖竹笔,深入口径往往不到半公分的壶内反向运笔描绘图案,要求壶内反向绘画,壶外正面显画。内画鼻烟壶发端于清末北京,后流传到山东、河北等地,是料器(料器是我国以前对玻璃的称谓)、书法、绘画的综合艺术品。

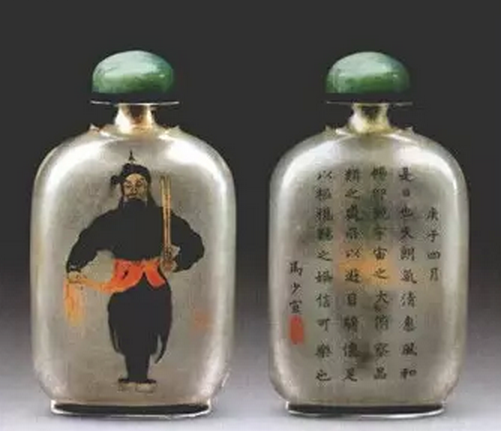

张广庆 内画春江渔歌鼻烟壶

内画四大派

京派

当今内画鼻烟壶四派均起源于北京,其中京派的历史最为久远。北京是中国明清两代王朝的皇都,也是内画鼻烟壶的发祥地,百业兴旺、人才咸集,经济文化的发达,孕育出内画鼻烟壶艺术有着必然性,内画画工们汲取京都深厚的文化底蕴,逐渐地形成诗书画印并茂的京派艺术风格。 京派内画以周乐元、马少宣、叶仲三为代表,当今京派的代表为刘守本先生。

马少宣 玻璃内画谭鑫培像鼻烟壶

鲁派

鲁派画工云集地在山东博山,因着山东博山籍的内画艺术师毕九荣在清光绪十六年(1890)从北京回到博山后发展起来。鲁派最有特色的是能够利用瓷器上用的釉彩在鼻烟壶的内壁上作画,然后,烘烧形成内画鼻烟壶的瓷釉画,即使盛水画面也毫不受损。 鲁派内画的代表人物是毕九荣,当今的内画艺术名家为李克昌先生和张广庆先生。

毕荣九 内画山水仕女纹鼻烟壶

冀派

冀派成形较晚,然而,现在冀派内画鼻烟壶及其相关产业的从业人员是最多的。冀派内画的艺术特点是精皴细染、造型准确、风格典雅,以国画色和油画色综合表现手法摹拟多个画种的画面效果,尤其是在肖像题材方面的创作上非常突出。冀派使用的内画工具为开山鼻祖王习三先生首创的金属杆钩笔。

王习三 内画雨农纹鼻烟壶

粤派

粤派以艳丽的色彩和装饰风格著称于世,是一个比较年轻的派系。粤派在广东汕头。代表人物为吴松龄。

随着卷烟的出现,鼻烟逐渐消失于人们的视野,鼻烟壶也因此沉寂过一段时期,终因其独特的艺术文化价值而再次成为藏家的心头好。有人曾这样描述鼻烟壶:“小小鼻烟壶,集历代文化艺术精华于一炉,没有一项中国艺术工艺能集这么多工艺变化于一身。”这方寸之大的器皿,却凝聚了博大精深的中国文化艺术,它集书画、诗词、彩绘于一身,制作工序包含内画、雕刻、镶嵌、琢磨等技法,汲取了域内外多种工艺的优点。这最初的西洋舶来品,因着中国传统文化技艺的强大,终被打上了深深的中国烙印。

王冠宇 内画太平春事图鼻烟壶

下一篇:【雅器】吟诗话酒器