【雅士】蒋勋:美,回归人的原点

提起蒋勋,毋庸多言。谈到这位多产的美学家不如从他自己的父母开始。

“一直到现在,我都没有遇见比我母亲更会讲故事的人。小时候我们家孩子最高兴的事,就是母亲今天心情好,能讲个故事来听。”蒋勋的母亲是前清旗人官宦家庭的独生女,她曾经和外祖母守着一幢古宅,听着仿如大观园的家族故事,也历经改朝换代、战乱逃亡的颠沛流离的岁月。这些在母亲刻意渲染之下,都成了一篇篇神奇有趣的中国古老传说,也是蒋勋记忆中最早的文学感动。

蒋勋国学底蕴深厚,在于自小父亲的培养。小时候背《论语》,犯错以后要跪着背。”那个时候觉得对经典不应该有一丝怀疑,而且视为生命行为中的最高典范。我跪在那里背《论语》的时候当然背叛了,所以形成对经典文化的另外看法。”

师大附中时期,蒋勋都是在台北重庆南路上的东方出版社度过青涩岁月,在书架前,他念了三年的世界名著小说。他在周记上开始写:“我希望做文学家”。当时年少轻愁的他,在文学世界得到很大的满足,也开始了解什么是人性,使他孤立的心灵有了平衡的力量。一九七四年,蒋勋去往法国的巴黎大学艺术研究所留学。他接受了严格的美学训练,他在法国学习各种艺术理论,却发现法国老师对中国的京剧、昆曲颇为赞叹,也发现西方的音乐、剧场模式,都受到东方的影响。他的法国老师提醒他,回到中国,因为中国的艺术不受形式的限制,反而给予欣赏者很大的想象空间,所以蒋勋去了西方,却找到了东方,回到了中国。

蒋勋曾说“美之于自己,就像是一种信仰一样,而我用布道的心情传播对美的感动。”多年来,蒋勋用小说、散文、艺术、绘画、演讲种种方式耕耘,带给人美的启迪。

事实上,这几年来,蒋勋谈的美,也有很大的变化。他过去比较偏向帮助大家赏析艺术之美,但他在与听众愈来愈多的互动中发现,许多上班族的余暇时间已极度有限了,刻意附庸风雅地去欣赏音乐会、画展已经没有必要,重拾与周遭人的感情,重新找回“像个人样”的生活方式,才能对美真正有所体会。

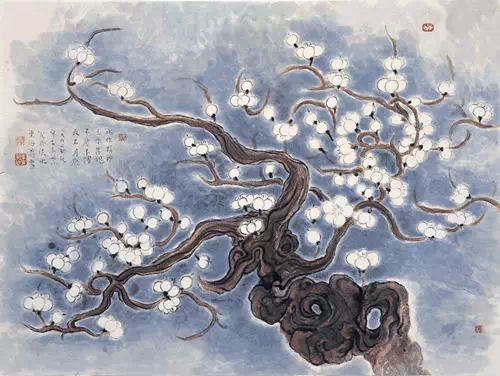

蒋勋画作 只为一次无憾的春天

作为一名美学家,蒋勋希望在生活中让大家理解到,美学其实不应该那么高不可攀。

“我曾在美索不达米亚发现八千年前的一个雕刻:一个女孩子从地上捡起一朵落花闻。这个季节走过北京,如果地上有一朵落花,很可能一个北京的女孩子,也会把它拣起来闻。如果这是一个美的动作,它不是今天才发生的,八千年前的艺术品里就有。

那时,我在台湾中部的东海大学。这个学校有十三个校徽,它的前身是辅仁大学、燕京大学、金陵女大、圣约翰大学……校园很大,整个大度山都是它的校园,校园里到处都是花,每年四月开到满眼缭乱。教室的窗户打开,学生们根本不听我讲课。刚开始我有一点生气,可是我想,要讲美,我所有的语言加起来其实也比不上一朵花。所以我就做了一个决定:“你们既然没办法专心听课,我们就去外面。”他们全体欢呼,坐在花树底下。我问:为什么你觉得花美?有说形状美,有说色彩美,有说花有香味……

把这一切加起来,我们赫然发现:花是一种竞争力。它的美其实是一个计谋,用来招蜂引蝶,其背后其实是延续生命的旺盛愿望。植物学家告诉我,花的美是在上亿年的竞争中形成的,不美的都被淘汰了。为什么白色的花香味通常都特别浓郁,因为它没有色彩去招蜂引蝶,只能靠嗅觉。我们经常赞叹花香花美,“香”和“美”这些看起来可有可无的字,背后隐藏着生存的艰难。

后来我跟学生做一个实验,我们用布把眼睛蒙起来,用嗅觉判断哪是含笑,哪是百合,哪是栀子,哪是玉兰……这个练习告诉我们,具体描述某一株花“香”是没有意义的,每种花的香味都不一样,含笑带一点甜香,茉莉的香气淡远……美是什么?另一种物种没法取代才构成美的条件。我问学植物的朋友:如果含笑香味和百合一样会怎样?他说:“那它会被淘汰了,因为它东施效颦,没有找到自己存在的理由。”所以我常常给美下一个定义:美是回来做自己。可是谈何容易。”

蒋勋画作 水作精神,玉作其魂

真正的美,作假不得

在开始工作的前10年,是人生很重要的阶段,但现代的年轻人很多都是上班有时间,下班没底线。要恋爱,可能没有时间恋爱;要买房子,就用世俗的固定模式买房子,找一个大家认为有名的设计师。

你可以在家里放很多明式家具,很美;你喜欢家里很空,也很美,但这里面的难度是你到底要什么,如果你不知道,你找再有名的建筑师设计都是假的,你怎么样回来做自己,才是最难的功课。

我自己是住在淡水河边,当时会在那里买房子,是因为觉得淡水河口好漂亮,但是我房子的建商却不知道善用那里的美景,窗户建得很小,我在房间里就觉得好难过。

所以我找了一个学建筑的学生,他帮我开了12个窗,而且全部是往外推的推窗,比拉窗更有靠近河边的感觉,还架出一个小阳台,所以我可以坐在小栏杆上看河,和淡水河只有2公尺的距离。

我也不喜欢隔间,设计师帮我用高度界定出3个不同的区域。我家最高的地方是客厅,朋友来的时候坐在最高的地方喝茶;次高的地方是书房,我在那边看书;再次高的地方是我的餐厅。我觉得这是我的房子、我的家,我是主人,我知道我要什么。

在穿着上,我喜欢纯棉、纯麻,因为我觉得它们很温暖,材料本身有触觉上的记忆,在排汗、吸汗的过程也非常舒服。加上我喜欢爬山、喜欢躺在草地上、喜欢在海滩卷起裤脚踩水,我喜欢这样的生活,所以我就有我服装的特征,名牌就不适合我,因为我喜欢自在。

找回人与人之间的感觉

有人曾问我现在5岁的女儿将来该学钢琴、还是小提琴,但我建议11点下班的他多抱抱女儿,比较重要。

因为所有的艺术讲的都是人的故事,一个孩子如果不记得父亲的体温,她将来看画、听音乐都没有感动。如果没有人的记忆,所有艺术对她而言都只是卖弄而已。

我们从年轻开始,就因为工作忙碌,忽略了人与人的感觉,但工作之余,你还是一个人,你必须每分每秒提醒自己回来做人的部份。

你看到了美,才会觉得这个世界是值得活下去的。如果你看到的只是品牌、只是假的美,你不见得快乐,那反而可能会是你忧郁症的原因。

找回美的感觉其实很简单,去触摸一片叶子,去闻一下在很热很热的夏天、下完午后暴雨的气味,那是都我们有记忆的感觉,那都会引发我们的感触和感动。

庄子说万物有大美而不言。我希望有一天北京有更多的人能停下来欣赏这个季节的银杏,感受季节的变化。如果没有,我只好去提醒大家停下来,看一看。

现在美常常成为新的知识、新的压力,博士可能毫无美感,但一个不识字的农夫却可以很美,他看得到月光的美、看得到稻浪翻飞的美。美是最大的财富,它不会因为你的学历而不同,而是因为你人的部份完不完整而不同。

周休二日,回来做自己

现在人过周末,好像非要全家去吃一个餐厅、到哪里去看薰衣草、喝咖啡,全部整套,然后全部的人塞车塞到一肚子气。我们对休闲的定义是满僵化的,好像一定要别人服务我们才算是休闲。

我自己假日的时候喜欢自己一个人做4菜1汤,因为我觉得做菜好快乐。我也很喜欢在周休二日洗我自己最喜欢的纯棉的、纯麻的衬衫,绝不丢给洗衣机,因为我觉得触感好极了。看到它们晾在阳光里、在风里飘,白的好漂亮,我的周休二日就很快乐,因为我回来做自己。

在7、8月,民生东路六段有全台北最漂亮的大花紫薇,即使有车可开,那时候我也绝对要走路,这些是让我最快乐的事,这才是人。如果我们吃得不像人,穿得不像人,生活都失去了人的意义,那谈艺术太遥远。

我谈我的生活,并不希望别人学我。

林青霞谈老师的声音

“听了蒋勋的有声书八年,跟他学了些对美的鉴赏和文学写作知识,他的声音能安定我的心,彷佛跟他很熟悉,其实见面并不多。很欣赏他进退应对的从容淡定,据他说是受母亲的影响。经常穿着棉质衣服,脚踩一双休闲鞋,颈上围着一条红围巾,举措之间颇有禅味。听说他经常念金刚经和打坐,我书房里有一幅他打坐四十五分钟后书写的墨宝‘潮来潮去白云还在青山一角’,藏青和浅金装裱,清贵而有气质,字体很有弘一法师的风格。

有一次好奇的问他,为甚么讲了几小时的课声音还是那么清脆一点也不沙哑?他说他曾经学过声乐。老师说出来的声音好听,没有说出来的声音也好听,那是他的心声。在《吴哥之美》一书中,他以书信的方式,文学的笔触,介绍吴哥之美,也让我们听到他的心声,‘吴哥窟我一去再去,我想在那里寻找甚么?我只是想证明优秀的文明不会消失吗?而我的文明呢?会被以后的人纪念吗?或者,我们只有生存,还没有创造文明?吴哥窟是使我思考自己最多的地方。’”

每个人是不一样的,不要随便相信价格、人云亦云,生活中的美学,应该是不按照别人安排的。每个人应该用自己的生命,去创造自己的生活美学出来。

蒋勋:1947年出生,知名画家、诗人与作家。台北中国文化大学史学系、艺术研究所毕业。1972年负笈法国巴黎大学艺术研究所,1976年返台后,曾任《雄狮美术》月刊主编,并先后执教于文化、辅仁大学及东海大学美术系系主任。其文笔清丽流畅,兼具感性与理性之美,有小说、散文、艺术史、美学论述作品数十种,并多次举办画展。

上一篇:【雅士】 白先勇 四百年青春之梦

下一篇:【雅士】林怀民:舞蹈就是呼吸