他是来自无量山的“野孩子”,却与茶有着不解之缘。

“茶”是茶仆的姓氏,

亦是他的标签,

但他很少谈“茶”,

很多时候,他会讲起无量山,百夷茶坞以及百檀城。

一个是生于斯长于斯的故乡,

一个是如今的栖息之地,

一个是精神家园。

三个地方,稳稳当当构成一个三角,

一个滋养他的能量场。

许多人初识无量山,缘于金庸的《天龙八部》。

段誉随普洱茶商行至无量山,在这里发现一个雪藏许久的“武学圣地”。书中的无量山风光旖旎,飞禽走兽在这里乐得其居,山崖上如玉龙悬空的大瀑布,注入一池清澈异常的大湖中;还有那迷惑了“无量剑”数十年的“玉璧仙影”之谜,以及怒涛汹涌、水流湍急的澜沧江……

现实中的无量山没有“武学圣地”,却是生长茶树的绝佳生态场。

茶仆生于斯,长于斯。七岁之前,他甚至都没有穿过鞋,每天奔跑在原始森林丰厚层叠的积叶上,或者直接呆在树上,沐浴着最丰沛的阳光,呼吸着最清透的空气,文人都喜构建桃花源,他应当是桃花源中那个快乐的野孩子。

他所在的村庄名为“畔密”,这里居民的祖先曾生活在贵州云南一带,被西征的诸葛亮赶到了无量山,吃了很多野蜂蜜,采当地的古茶树来解毒。由此,世代制茶,以茶为姓,以茶为生。

茶仆的父亲在无量山亦有一片茶场,从未教习他任何制茶技艺,耳濡目染间,就已掌握了全部。

“无量山给了我很多苦痛,也给了我很多欢喜。”茶仆体尝过无量山中生活的孤寂和贫苦,上世纪八十年代,最顶级的古树茶只卖五毛钱一斤,而一个采茶人一天只能采制四五斤,连饭都吃不上。现在回想起来,那段清苦的日子何尝不是一笔财富。

现在,每年清明前后,茶仆都会带家人回无量山住一个月。孩子们一如小时候的茶仆,在山间肆意奔跑,他与妻子整日采茶制茶,没有手机,没有信号,仿佛回到千百年前的农业文明时代。

还是父亲留下的那个山场,茶树在这里自由自在生长。“我只是种它们,其他的事情就交给阳光,空气,水源,整个原始森林的生态场以及永恒无尽的时间。”

这与我们惯常所见的江浙一带的茶园有很大的不同,那些航拍的,整整齐齐一望无边的茶田,矮矮的,密密的,最好还有几个漂亮的采茶女在其间劳作。

“无量山现在也搞起了旅游经济,就那个著名的赏樱圣地,离我们茶场只有七八十公里,今年我去了一趟,跟江浙一带的茶园没有太大区别,密密麻麻,就像北京挤地铁的场景。在这种环境下长大的茶树与原始环境好的中恣意长大的茶树,气象当然是不同的。”

百夷茶坞是茶仆在北京的居所。从闹哄哄的长安街一路堵车,行至建国门华侨村,找停车位,停车,整个人都是乱的。

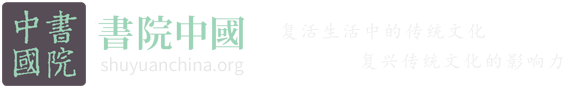

然而一入室内,口鼻满是淡淡茶香,佛号若有若无地回荡耳边,顿时就安顿下来,宛如置身于幽深山谷间的一座禅院。

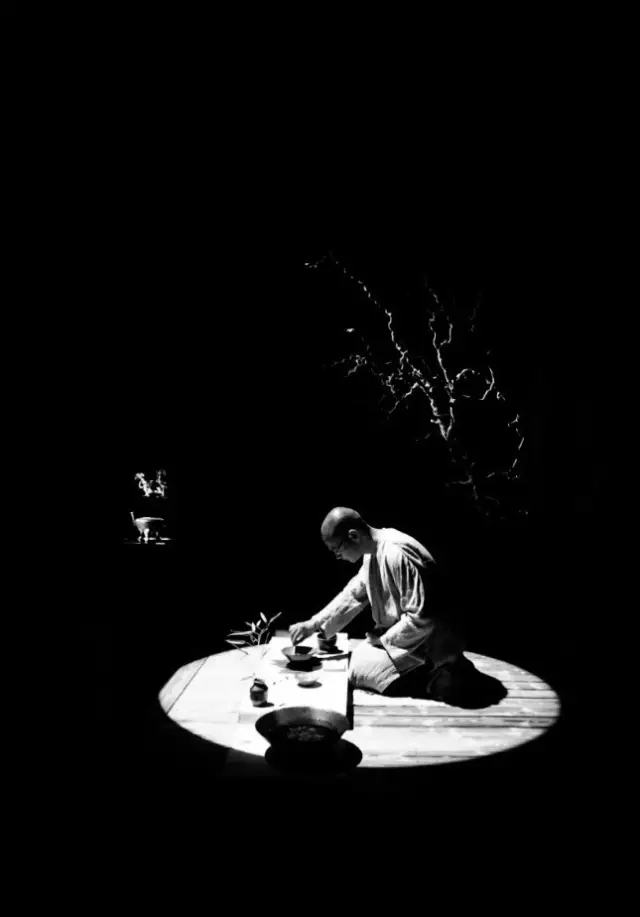

落座,煮茶,用的是经年的老铁壶,煮的是“幽兰”。茶仆自己亲手炮制的一款茶,从采摘至制作,皆由他完成。不同于市场上千篇一律的制茶手法,每款茶都有他自己的温度和烙印。

千红、泥乐、听竹、大日、绝响、幽兰……茶仆用这些美丽的字来命名自己的茶,“用手杀青的时候,试温度的时候,看着这些树叶的气象,形状,颜色……名字便会流淌而出。”这个过程说起来有点玄妙,但于茶仆而言,却是如人饮水,一个很自然的过程。

很难想象,茶仆真正放下一切,开始与茶为伍的时间,才七年。

一切源于2008年父亲的去世。“我的父亲一生制茶,却一生贫困,我不想重蹈他的覆辙。年少轻狂,总想着走出大山大干一番事业。可是当他躺在病床上,奄奄一息时,跟我讲述他的孤独,他的执念,他那广袤的个人世界时,我才理解了父亲。”

如今,他亦成为两个孩子的父亲,就在我们聊天的时候,五岁的茶头和三岁的波提时不时冒头出来打个招呼,可爱极了。

茶仆总说自己不太擅长与这个世界交流,两个孩子却截然相反,欣欣然的样子,对一切都充满了好奇。“我不会太多束缚他们,甚至不需要他们那么有礼貌,我与妻子制茶的时候,他们就在旁边玩,耳濡目染间,就掌握了有关茶的一切。”

无论身为儿子,还是身为父亲,茶仆都是顺其自然,不奢求扭转命运,也不忽视每次契机。、

穿过沉寂无垠的原始森林,

双脚深陷落叶,

提醒自己还在这个世界上。

那个~

没有地图~

没有名字的峰顶,

小小的平台,可以用脚步丈量天地,

四周开满了红花……

静静地坐着。

见山风落果,满天花雨,万里空山,

似乎每一个片刻,都会融化在这里,永远消失……

——茶仆

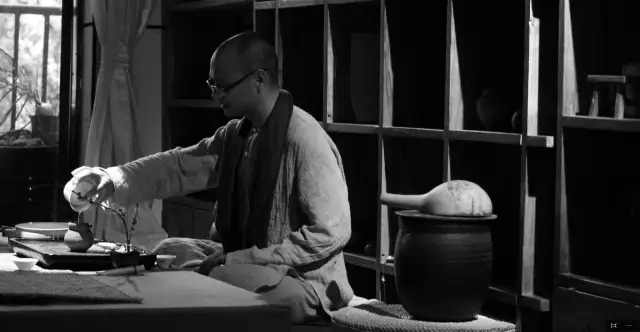

“百檀城”是茶仆的微信公号,亦是他的精神家园。他在这里谈哲学,谈世界,谈自己的苦痛和欢喜,“关照当下”“回家”“一切境界皆从定中来”成为高频词。

他并不希望别人读懂自己,却希望所有人都能读懂他的茶。

茶仆对自己的茶有极大自信,这种自信并非无本之木。古琴艺术家巫娜一生阅茶无数,遇见茶仆所制的茶之后,直叹:“我的余生注定要与茶仆的茶为伴。”

正如我眼前的这一盏,琥珀汤色,香气袅袅,喝第一口就忍不住感叹。但又小心压抑着感叹的冲动,那是一种很难用科学和逻辑的语言来分析的感受。

只好任这种状态弥散,与身后的佛号与屋外的阳光融为一体~